Funktionen von Mährobotern im Überblick

Neueste Roboter-Modelle sind nicht mehr auf einen zuvor verlegten Draht zur Orientierung angewiesen – wie orientieren sie sich auf dem Grün? Wir zeigen die derzeit aktuellen Navigations-Strategien.

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link bzw. mit Symbol) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Bei klassischen Mährobotern ist die Sache klar: Sie stoppen stets am Begrenzungskabel – dabei erkennen Sensoren über Induktion den hier fließenden ungefährlichen Schwachstrom. Doch wie erkennen Mähroboter ohne Begrenzungskabel, wo sie arbeiten sollen? Aktuelle Modelle nutzen verschiedene Techniken, um nur den Rasen und nicht etwa die benachbarten Rosen zu mähen. Fast allen Geräten gemeinsam ist, dass eine Karte des zu bearbeitenden Bereichs erstellt wird, an der sich das Gerät dann orientiert. Verbreitet ist auch die Nutzung von Satelliten-Navigation, um diese Karte zu erstellen und sich im kartierten Bereich zu orientieren. Dabei gibt es allerdings ein Problem, denn ein im Roboter selbst eingebauter Empfänger allein liefert keine für den Mähvorgang ausreichende Genauigkeit – der Mäher könnte die Rasengrenze also nur ungefähr einhalten und würde dann doch im Blumenbeet landen.

Ladestation und nötige Befestigungs- und Verbindungsmittel gehören stets zum Lieferumfang. Bei einigen Geräten befindet sich ein zweiter Satelliten-Empfänger in der Station, weshalb eine Aufstellung unter Büschen nachteilig sein kann.

Fast alle Roboter mähen mit auf einem Teller rotierenden beweglichen Klingen.

Vor dem Start muss immer die Ladestation aufgestellt werden.

Um die Genauigkeit zu verbessern, nutzen die Hersteller verschiedene technische Tricks. Einer davon ist es, einen weiteren Satelliten-Empfänger zu verwenden und diesen fest im Garten aufzustellen. Diese RTK genannte Technik verbessert die Genauigkeit deutlich, da die beiden Empfänger miteinander kommunizieren und sowohl beide Positionsdaten als auch die Relation zwischen beiden berechnet wird – ein Verfahren aus der Vermessungstechnik, das zum Beispiel Husqvarna, Mammotion, Segway und Stiga nutzen. Eine technisch einfachere Alternative ist es, feste Peilsender im Garten aufzustellen, die ebenfalls einen Abgleich zu bekannten Positionen am Rasenrand ermöglichen – dieses Verfahren findet sich zum Beispiel bei Ecovacs. Und Einhell nutzt zusätzlich eine Kamera und Ultraschall-Sensoren, um die Rasengrenze auszuloten.

Navigationstechnik der verschiedenen Modelle

Die Roboter orientieren sich unterschiedlich. Wir stellen Ihnen die verschiedenen Techniken vor.

Einige Hersteller verzichten ganz auf die Satelliten-Technik: Dreame vertraut auf eine lasergestützte Optik, um die Umgebung zu scannen – ein in autonomen Fahrzeugen genutztes Verfahren. Und Worx nutzt ausschließlich eine Kamera, die mit KI-Bilderkennung analysieren kann, ob sich vor dem Gerät Rasen oder etwas anderes befindet.

Welches Verfahren am besten funktioniert, lässt sich nicht pauschal sagen. Denn zum einen spielen lokale Faktoren eine Rolle – so haben Satelliten-Empfänger bei dichtem Baumbestand oder benachbarter hoher Bebauung Probleme, Kameras sind auf klare optische Kontraste angewiesen. Zum anderen hängt eine zuverlässige Funktion auch von der Software des Roboters ab: In unserem ausführlichen Vergleichstest von Mährobotern haben wir eine Saison lang deutliche Verbesserungen der Funktionen einzelner Geräte durch Updates beobachten können.

RTK-Satellitentechnik bei Mährobotern

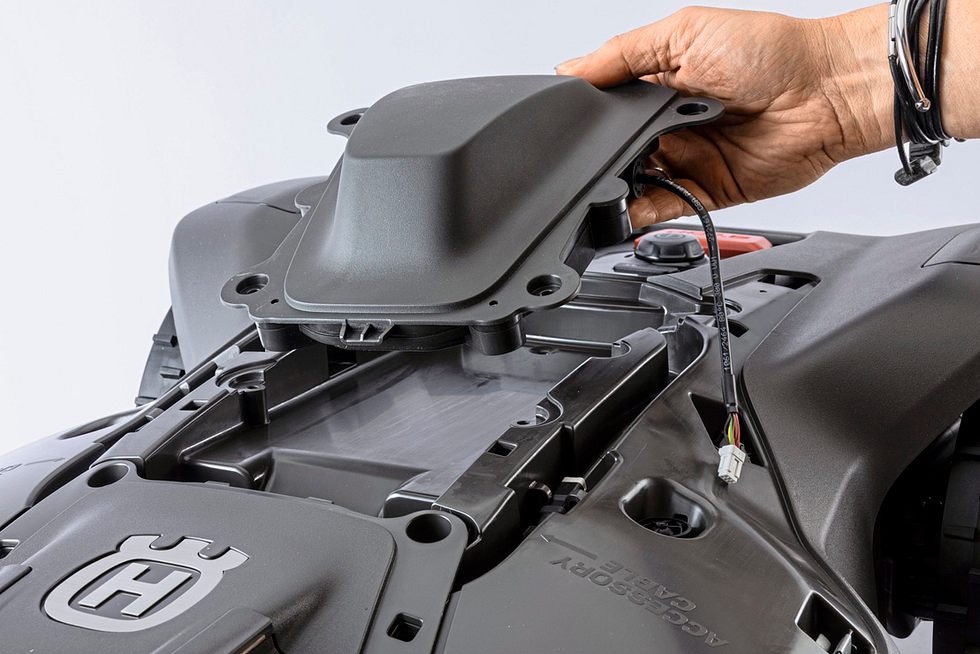

Bei Husqvarna muss oft zunächst ein Satelliten-Empfänger nachgerüstet werden.

Ein zweiter Empfänger wird stationär montiert – oft auf einem Mast.

Das dafür erforderliche Zubehör wird meist mitgeliefert (hier bei Mammotion).

Der doppelte Empfang von Positionsdaten verbessert die Genauigkeit.

Ein gutes Mähergebnis hängt bei Robotern wesentlich von einer fehlerfreien und gut funktionierenden Software ab – bei der fest programmierten Betriebs-Software spricht man auch von Firmware. Fast alle Hersteller arbeiten stetig an einer weiteren Verbesserung der Programmierung – deshalb sollten stets die neuen Versionen geladen werden. Oft geschieht das weitgehend automatisch.

Hinderniserkennung bei Robotermähern

An schmalen Hindernissen – hier Pool-Stützen – sind Kameras überfordert.

Hindernisse und Problemzonen werden bei Worx magnetisch markiert. Offene Grenzen kann eine Kamera nicht erkennen – dann helfen mechanische Vorrichtungen.

Einige Roboter nutzen zusätzlich Ultraschall-Sensoren (hier Mammotion).

Geräte ohne Kamera (hier Stiga) erkennen Hindernisse erst bei Berührung.

App-Steuerung bei den unterschiedlichen Mährobotern

Apps bieten in der Regel eine sehr komfortable Programmierung der Mähzeiten. Der Mähvorgang kann bei einigen Geräten sehr genau verfolgt und kontrolliert werden. Bei einer Satelliten-Navigation wird per App zu Beginn oft eine Rasenkarte erstellt. Die Satellitentechnik erlaubt auch einen wirksamen Diebstahlschutz. In der App werden alle Störungen aufgelistet – oft wird auch eine Problemlösung angeboten.

Moderne Kameratechnik

Mit KI erkennt der Worx-Roboter, ob vor ihm Rasen oder Gebüsch liegt.

Bei Ecovacs werden die Kameras vor Mähbeginn mit kleinen Besen gereinigt.

Die Einfahrt in die Ladestation wird per Kamera und QR-Scan unterstützt (Worx).

Ecovacs nutzt die Kamera auf Wunsch auch für die Überwachung der Geräte-Umgebung.

Das könnte Sie auch interessieren ...