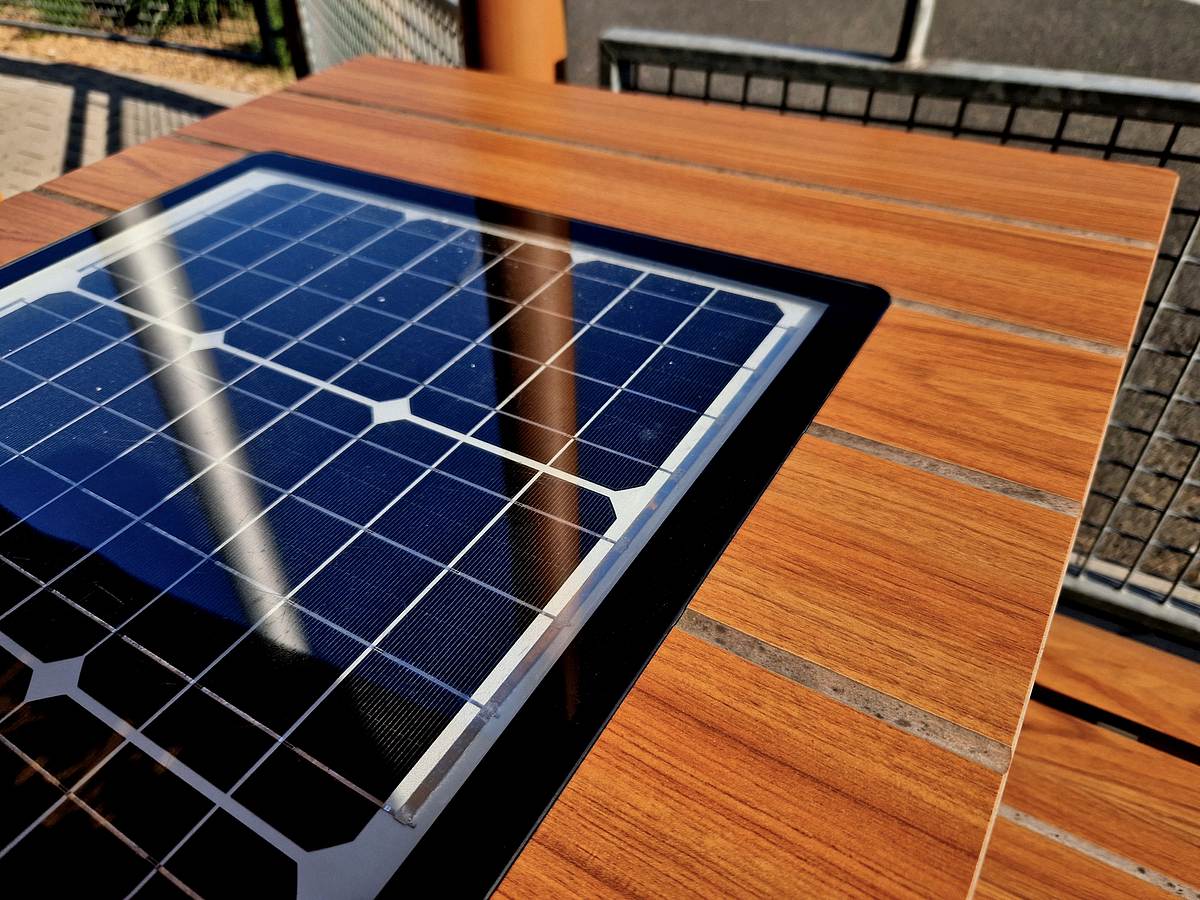

Solartische für Garten & Terrasse: Clevere Alternative zum Balkonkraftwerk?

Solartische kombinieren Gartenmöbel mit Stromerzeugung. Moderne Modelle liefern bis zu 450 Watt und funktionieren dabei wie Mini-Balkonkraftwerke für die Terrasse. Lohnt sich das?

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link bzw. mit Symbol) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

- So funktionieren Solartische als Balkonkraftwerk-Alternative

- Bauteile und Funktionsweise von Solar-Gartenmöbeln

- Rechtliche Rahmenbedingungen für Solartische

- Solarmodule: Was bedeutet bifazial?

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Garten

- Integration in bestehende Balkonkraftwerk-Systeme

- Steckerarten und Installationsanforderungen für Solartische

- Erweiterungsstrategien für verschiedene Anlagengrößen

- Monitoring und Leistungsüberwachung von Balkonkraftwerken und Solartischen

- Materialqualität und Lebensdauer: So lange hält ein Solartisch

- Wirtschaftlichkeit und Amortisation: Lohnt sich ein Solartisch?

- Vor- und Nachteile von Solartischen im Überblick

- Kaufberatung: Darauf sollten Interessierte achten

- Wartung und Pflege für maximale Lebensdauer

- Standortwahl und Ausrichtung von Solartischen optimieren

- Zukunftstechnologien und Marktentwicklung

- Fazit: Ist ein Solartisch eine clevere Alternative zum Balkonkraftwerk?

Deutschland erlebt derzeit einen beispiellosen Balkonkraftwerk-Boom. Laut Marktstammdatenregister sind bereits über eine Million Mini-Solaranlagen in Deutschland angemeldet.

Wer keinen geeigneten Balkon hat oder nach kreativen Solar-Alternativen sucht, der findet mit Solartischen möglicherweise eine interessante Lösung. Diese Gartenmöbel kombinieren praktischen Nutzen (als Tisch) mit der Erzeugung von Strom und können sogar als vollwertige Balkonkraftwerk-Alternative fungieren.

So funktionieren Solartische als Balkonkraftwerk-Alternative

Moderne Gartentische mit integrierter Photovoltaik erreichen Leistungen von bis zu 450 Wattpeak (Wp) und funktionieren dabei technisch wie klassische Balkonkraftwerke. Die in die Tischplatte integrierten monokristallinen Solarmodule erzeugen Gleichstrom, den ein meist direkt unter der Tischplatte montierter Mikro-Wechselrichter direkt in haushaltsüblichen 230-Volt-Wechselstrom umwandelt.

Ein 450-Watt-Solartisch kann laut Herstellern auf diese Weise bis zu 300 kWh pro Jahr produzieren und so rund 100 bis 120 Euro Stromkosten einsparen. Der erzeugte Strom wird dabei über einen Schuko- oder spezielle Wieland-Stecker direkt ins Haushaltsnetz eingespeist – ein Plug-and-Play-System ohne komplizierte Installation.

Bauteile und Funktionsweise von Solar-Gartenmöbeln

Ein Solartisch besteht aus denselben Grundkomponenten wie ein klassisches Balkonkraftwerk: Solarmodule, Wechselrichter und Anschlusstechnik. Die wichtigsten Bauteile sind:

Monokristallines, teils bifaziales Solarmodul mit 20 bis 23 Prozent Wirkungsgrad

Mikro-Wechselrichter mit MPPT-Technologie für optimale Leistung

Gehärtete Glasoberfläche als robuste Tischplatte

Anschlusskabel mit Schuko- oder Wieland-Stecker

Die integrierte MPPT-Technologie (Maximum Power Point Tracking) optimiert die Energieausbeute des Solarpanels kontinuierlich, während der integrierte Netz- und Anlagenschutz den Wechselrichter bei Stromausfällen automatisch abschaltet.

Rechtliche Rahmenbedingungen für Solartische

Solartische mit Wechselrichter unterliegen in Deutschland denselben Regelungen wie andere steckerfertige Solargeräte - so heißen Balkonkraftwerke im Behördendeutsch. Die maximale Einspeiseleistung des Systems liegt bei 800 Watt, die Gesamtleistung der Solarmodule darf bis zu 2.000 Wp betragen. Diese Grenzwerte gelten seit den Gesetzesänderungen von 2024 und verbessern den Ertrag erheblich.

Wichtige Vorschriften umfassen zudem die einfache Anmeldung beim Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Eine gesonderte Information des Netzbetreibers ist nicht länger notwendig. Rückwärts drehende Stromzähler sind zudem übergangsweise erlaubt, was die Hürden für eine schnelle Inbetriebnahme weiter senkt.

Solarmodule: Was bedeutet bifazial?

Auch Solartische setzen auf moderne Solarzelltechnologien, die deutlich höhere Wirkungsgrade erzielen als ältere Module. Zeitgemäß sind bifaziale TOPCon-Module, bestehend aus n-Typ-Silicium und mit Wirkungsgraden von 21 bis 23 Prozent.

Bifaziale Solarzellen absorbieren Licht auf beiden Seiten und können durch reflektiertes Sonnenlicht bis zu elf Prozent mehr Energie erzeugen. Ihre doppelseitige Glasabdeckung erhöht zudem die mechanische Stabilität – ein entscheidender Vorteil für den Einsatz als Gartenmöbel. Die robusten Module überstehen normalen Hagel und andere Witterungseinflüsse problemlos.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Garten

Solartische sind dabei in ihrer Form und Funktion wesentlich flexibler einsetzbar als klassische Balkonkraftwerke. Während große Gartentische primär der üblichen Netzeinspeisung dienen, kombinieren kleinere Modelle verschiedene Anwendungen geschickt miteinander. Solar-Beistelltische integrieren zum Beispiel LED-Beleuchtung und Bluetooth-Lautsprecher für stimmungsvolle Gartenabende.

Faltbare Campingtische wie der Technaxx TX-252 bieten zudem USB-A-, USB-C- und DC-Anschlüsse zum direkten Laden von Smartphones oder Bluetooth-Boxen. Diese Modelle eignen sich dementsprechend ideal für netzferne Standorte oder als mobile Stromstation im Camping-Urlaub. Solarbänke erweitern das Konzept um induktive Ladeflächen und können bei ausreichend Sonne sogar E-Bikes aufladen.

Integration in bestehende Balkonkraftwerk-Systeme

Grundsätzlich ist es durchaus möglich, ein bereits bestehendes Balkonkraftwerk mit weniger als 2.000 Wp Modulleistung mit einem Solartisch zu erweitern. Dies muss allerdings über den gleichen Wechselrichter geschehen, denn die Einspeisung mit mehreren 800-Watt-Geräten ins gleiche Hausnetz ist nicht zulässig.

Entsprechend muss ein Solartisch zusammen mit den übrigen Modulen eines Balkonkraftwerkes auf den gemeinsamen Wechselrichter geschaltet werden. Dies ist zum Beispiel mit entsprechenden Verlängerungskabeln samt MC4-Anschluss möglich.

Steckerarten und Installationsanforderungen für Solartische

Die meisten Balkonkraftwerke nutzen für die Verbindung mit dem Hausnetz normale Schutzkontakt-Stecker (Schuko), die derzeit als Anschluss toleriert werden. Als normkonform beim Anschluss eines steckerfertigen Solargerätes gelten speziellen Wieland-Stecker, diese erfordern jedoch eine spezielle Einspeise-Steckdose, die von einer Elektrofachkraft montiert werden muss. Die Installationskosten hier liegen zwischen 150 und 250 Euro.

In der Praxis funktionieren beide Varianten sicher, wobei der Wieland-Stecker zusätzlichen Berührungsschutz bietet. Bei Solartischen mit integriertem Mikro-Wechselrichter schaltet der NA-Schutz bei Stromausfall automatisch ab, wodurch die Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.

Erweiterungsstrategien für verschiedene Anlagengrößen

Ein Rechnenbeispiel: Besitzer kleinerer 300-Watt-Balkonkraftwerke können durch einen 500-Watt-Solartisch die Gesamtleistung auf 800 Wp steigern. Diese Konfiguration nutzt die verfügbare Einspeiseleistung besser aus. Insgesamt wären sogar Solarpanels bis 2.000 Gesamtleistung erlaubt. Wichtig ist nur: Der Wechselrichter darf nicht mehr als 800 Watt ins Hausnetz einspeisen, damit das Mini-Solarkraftwerk weiterhin als Balkonkraftwerk gilt.

Diese Kombination eignet sich besonders für Haushalte mit unterschiedlichen Ausrichtungen: das Balkonkraftwerk kann beispieilsweise am Balkon nach Süden, der Solartisch im Garten nach Westen orientiert sein. Verschiedene Himmelsrichtungen profitieren von der Mischform aus parallel geschalteten Modulen, da Verschattungen einzelner Systeme die Gesamtleistung am Wechselrichter weniger beeinträchtigen.

Monitoring und Leistungsüberwachung von Balkonkraftwerken und Solartischen

Moderne Mikro-Wechselrichter ermöglichen die individuelle Überwachung des Systems per W-LAN oder Bluetooth. Hier können meist Leistungsdaten, Ertrag und Co. abgerufen und angezeigt werden. Dazu bieten einige Wechselrichter auch die Integration in bestehende Smarthome-Systeme an.

Insbesondere im Zusammenspiel mit einem Smart Meter, das den Stromverbrauch im Hausnetz überwacht, kann die Einspeisung optimiert werden. Das ist vor allem in Kombination mit einer Speicherlösung sinnvoll, die überproduzierten und nicht direkt verbrauchten Strom aufnehmen und zu einem späteren Zeitpunkt ins Netz abgeben kann. Dies lohnt sich allerdings überwiegend eher für sehr leistungsstarke Systeme, die bei optimaler Sonneneinstrahlung mehr als 800 Watt erzeugen können.

Materialqualität und Lebensdauer: So lange hält ein Solartisch

Die Langlebigkeit der Solartische hängt maßgeblich von der Qualität der verwendeten Materialien ab – das gilt sowohl für den Rahmen und Tischbeine als auch für das verbaute Solarpanel. Monokristalline Module bieten derzeit eine Lebensdauer von mindestens 20 Jahren, die meistens auch vom Hersteller garantiert wird. Entsprechend sind sie aufgrund ihrer Robustheit zum Solar-Standard geworden. Die gehärtete Glasoberfläche widersteht dabei nicht nur Witterungseinflüssen, sondern auch mechanischen Belastungen durch Geschirr oder Gegenstände auf dem Solartisch.

Hochwertige Aluminiumrahmen schützen vor Korrosion und gewährleisten jahrzehntelange Stabilität. Die meisten Hersteller bieten Produktgarantien zwischen zehn und 25 Jahren auf die Solarmodule, während die mechanischen Komponenten meist mit zwei bis fünf Jahren abgesichert sind.

Wirtschaftlichkeit und Amortisation: Lohnt sich ein Solartisch?

Die Wirtschaftlichkeit von Solartischen hängt stark von Standort, Ausrichtung und Eigenverbrauchsquote des erzeugten Stroms ab. Ein 800-Watt-System kann, je nach Ausrichtung und Region, zwischen 500 und 800 kWh pro Jahr erzeugen. Das entspricht bei einer durchschnittlichen Eigenverbrauchsquote von 50 Prozent und einem Strompreis von 40 Cent pro kWh einer Ersparnis von rund 100 bis 160 Euro im Jahr.

Solartische im Premiumsegment kosten zwischen 800 und 1.500 Euro, während einfachere Modelle bereits ab 400 Euro erhältlich sind. Die Amortisation erfolgt somit typischerweise nach sechs bis zehn Jahren, abhängig von der lokalen Sonneneinstrahlung und dem Eigenverbrauch. Südausrichtung und geringe Verschattung optimieren die Wirtschaftlichkeit erheblich. Diese Werte sind erkennbar schlechter als bei normalen Balkonkraftwerken. Durch den geringeren Anschaffungspreis amortisieren diese sich meist schon nach zwei bis vier Jahren, können aber gleichzeitig natürlich nicht als Gartenmöbel verwendet werden.

Vor- und Nachteile von Solartischen im Überblick

Solartische bieten einige Vorteile gegenüber klassischen Balkonkraftwerken: Sie benötigen keine Wandmontage, sind bei Umzügen problemlos transportierbar und kombinieren Energieerzeugung mit praktischem Nutzen. Für Mieter ohne Montagemöglichkeiten stellen sie eine attraktive Alternative dar.

Nachteile umfassen den höheren Preis pro Watt und die oft suboptimale Ausrichtung. Während Balkonmodule südwärts ausgerichtet werden können, bestimmt die Terrassennutzung die Tischposition. Zudem ist die Modulfläche begrenzt – große Dachflächen bieten deutlich mehr Potenzial pro investiertem Euro.

Kaufberatung: Darauf sollten Interessierte achten

Beim Kauf eines Solartisches stehen mehrere Kriterien im Fokus. Die Leistung sollte zu den örtlichen Gegebenheiten und dem vorhandenen System passen – ein 450-Watt-Modell eignet sich für größere Terrassen mit guter Sonneneinstrahlung, während kleinere 200-Watt-Varianten für Balkone ausreichen können.

Wichtige Qualitätskriterien umfassen CE-Kennzeichnung, TÜV-Zertifikate und die Einhaltung des DGS-Sicherheitsstandards. Der integrierte Wechselrichter muss über einen NA-Schutz verfügen und MPPT-Technologie bieten. Wetterfeste Anschlüsse (mindestens IP65) und eine robuste Tischkonstruktion gewährleisten jahrelange Zuverlässigkeit im Außeneinsatz.

Wartung und Pflege für maximale Lebensdauer

Die Wartung der Solartische beschränkt sich auf wenige, aber wichtige Maßnahmen. Eine regelmäßige Reinigung der Glasoberfläche mit klarem Wasser und einem weichen Tuch erhält die optimale Lichtdurchlässigkeit. Verschmutzungen durch Pollen, Staub oder Vogelkot können die Leistung der Solarpanels um bis zu 15 Prozent reduzieren. Experten empfehlen daher bei allen Solarkraftwerken eine regelmäßige Sichtkontrolle und Reinigung bei Bedarf.

Die elektrischen Verbindungen sollten halbjährlich auf festen Sitz überprüft werden. MC4-Stecker können sich durch Temperaturschwankungen lockern, was zu Leistungsverlusten führt. Der Mikro-Wechselrichter arbeitet wartungsfrei, sollte aber vor Dauer-Feuchtigkeit geschützt werden. Bei sachgemäßer Pflege erreichen monokristalline Module ihre garantierte Mindestleistung von 80 Prozent auch nach zwanzig Jahren Betrieb problemlos.

Standortwahl und Ausrichtung von Solartischen optimieren

Die Wahl des idealen Standorts entscheidet maßgeblich über die Wirtschaftlichkeit eines Solartisches. Eine Südausrichtung mit 30 bis 35 Grad Neigung erzielt die höchsten Jahreserträge, ist bei flachen Gartentischen jedoch meist nicht realisierbar. Die horizontale Aufstellung reduziert den Ertrag um etwa 15 bis 20 Prozent gegenüber der optimalen Neigung, bleibt aber praktikabel. Wird der Tisch gerade nicht als Möbel genutzt und verfügt über eine Hochklapp-Funktion, dann kann tagsüber natürlich ein optimal schräger Winkel eingestellt und so die Stromausbeute erhöht werden.

Verschattungen wirken sich besonders dramatisch aus: Bereits ein kleiner Schatten kann die Leistung deutlich reduzieren. Solartische sollten also in einem Mindestabstand zu Bäumen, Gebäuden & Co. aufgestellt werden. Mobile Solartische bieten den Vorteil, dass die Position je nach Sonnenstand angepasst werden kann. Experten empfehlen, vormittags nach Südosten und nachmittags nach Südwesten zu drehen.

Zukunftstechnologien und Marktentwicklung

Der Markt für Solarmodule – und damit auch für Solarmöbel – entwickelt sich rasant weiter, getrieben durch sinkende Modulpreise und steigende Effizienz. Sogenannte Perowskit-Tandem-Solarzellen erreichen im Labor bereits Wirkungsgrade von über 30 Prozent und könnten in einigen Jahren marktreif werden. Diese Technologie würde die Leistung heutiger Solartische bei gleicher Fläche um beinahe 50 Prozent steigern.

Flexible Dünnschichtmodule ermöglichen kreativere Designs und könnten in Sonnenschirme, Pergolen oder sogar Gartenbänke integriert werden. Transparente Solarzellen mit 15 bis 20 Prozent Wirkungsgrad sind bereits verfügbar und könnten Glastische zu Stromgeneratoren machen, ohne die Optik zu beeinträchtigen.

Fazit: Ist ein Solartisch eine clevere Alternative zum Balkonkraftwerk?

Solartische stellen für spezielle Anwendungsfälle durchaus eine clevere Alternative zum klassischen Balkonkraftwerk dar. Mieter mit Balkon, aber ohne Montagemöglichkeiten, Besitzer von Terrassen oder Haushalte, die ihre bestehende Anlage praktisch erweitern möchten, finden hier praktikable Lösungen.

Die Nachteile sind jedoch nicht von der Hand zu weisen: Solartische sind pro Wp deutlich teurer als klassische Balkonkraftwerke. Dazu kommen begrenzte Aufstellmöglichkeiten und oft suboptimale Ausrichtungen. Wer eine reine Dachanlage installieren kann, erzielt pro investiertem Euro deutlich höhere Erträge. Als Ergänzung bestehender Systeme oder für Sonderfälle bieten Solartische dennoch eine sinnvolle Option – als vollwertiger Ersatz für konventionelle Balkonkraftwerke eignen sie sich jedoch nur bedingt.

Was ist ein Balkonkraftwerk?

Bei einem Balkonkraftwerk handelt es sich um eine kompakte Photovoltaikanlage für den privaten Gebrauch, die sich unkompliziert über eine herkömmliche Steckdose mit dem Hausnetz verbinden lässt und lediglich eine einfache Online-Registrierung erfordert.

Die Photovoltaikmodule bilden das Herzstück der Anlage – sie fangen das Sonnenlicht auf und verwandeln es direkt in elektrische Energie. Als zweite Schlüsselkomponente fungiert der Mikro-Wechselrichter: Dieses technische Bauteil transformiert den von den Solarpanels produzierten Gleichstrom in haushaltstauglichen Wechselstrom.

Vervollständigt wird das System durch ein passendes Montagesystem, das je nach Einsatzort variiert – ob als Befestigung für die Balkonbrüstung, zur Installation auf Flachdächern oder für die direkte Wandmontage am Gebäude.

Wieviel Watt sind bei einem Balkonkraftwerk erlaubt?

Für die vereinfachte Registrierung eines Balkonkraftwerks gelten nach den aktuellen Bestimmungen der Bundesregierung klare Leistungsgrenzen: Die Gesamtleistung der installierten Module darf maximal 2.000 Watt betragen. Diese Obergrenze erlaubt beispielsweise den Einsatz von vier Solarmodulen mit jeweils 500 Wp.

Interessant ist, dass der zusätzliche Energiegewinn durch bifaziale Solarpanels, die aufgrund ihrer doppelseitigen Bauweise mehr Licht einfangen können, bei dieser Berechnung unberücksichtigt bleibt.

Die Regelung sieht vor, dass diese 2.000 Watt Modulleistung über einen Wechselrichter mit höchstens 800 Watt Ausgangsleistung betrieben wird. Der praktische Vorteil dieser Konstellation liegt darin, dass selbst bei schwächerer Sonneneinstrahlung die maximal zulässige Einspeisung von 800 Watt ins Hausstromnetz häufiger erreicht wird.

Dürfen Vermieter Balkonkraftwerke verbieten?

Für Wohnungsmieter entwickeln sich Balkonkraftwerke zu einer immer attraktiveren Option für die eigene Stromerzeugung – sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus rechtlicher Sicht. Die im Mai 2024 in Kraft getretenen Rechtsänderungen haben die Situation erheblich verbessert: Vermieter können die Montage derartiger Photovoltaikanlagen nur noch bei begründeten Einwänden verweigern.

Gesetzgeber und Rechtsprechung haben die Rechte der Mieter in diesem Bereich spürbar ausgeweitet. Ein wichtiger Faktor dabei: Heutige Anlagen sind so konzipiert, dass sie sowohl Störungen durch Lichtreflexionen als auch bauliche Veränderungen auf ein Minimum reduzieren.

Obwohl in Sonderfällen – beispielsweise bei Objekten unter Denkmalschutz – weiterhin Beschränkungen gelten können, stehen die Aussichten auf eine Genehmigung heute so gut wie noch nie.

Das könnte Sie auch interessieren ...