Wie nachhaltig ist ein Balkonkraftwerk?

Eine Mini-Solaranlage schont den Geldbeutel – aber hilft sie wirklich, unsere endlichen Ressourcen zu schonen? Wie nachhaltig sind die Komponenten eines Balkonkraftwerks, was passiert damit am Ende vom Produktlebenszyklus?

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link bzw. mit Symbol) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

- Sonnenstrom statt Kohle: Wie viel CO₂ spart ein Balkonkraftwerk wirklich?

- Herstellung und Lebenszyklus: Wie grün sind Solarmodule wirklich?

- Wie nachhaltig sind Stromspeicher für Balkonkraftwerke?

- Von der Fabrik zum Balkon: Was der Transport zur Bilanz beiträgt

- 25 Jahre und mehr: Was die Lebensdauer über Nachhaltigkeit sagt

- Kleine PV-Anlage, große Wirkung? Warum Balkonkraftwerke etwas bewegen können

Balkonkraftwerke gelten als einfache Möglichkeit, etwas für die Stromrechnung und fürs Klima zu tun – letzteres machen sie zum Beispiel, indem sie den CO₂-Fußabdruck ihrer Benutzer senken. Aber wie groß ist dieser Effekt wirklich? Und lohnt sich das Ganze auch unter größeren Umweltgesichtspunkten, wenn man Herstellung, Transport und spätere Entsorgung mit einrechnet?

In diesem Artikel nehmen wir die Nachhaltigkeit von Balkonkraftwerken ganzheitlich unter die Lupe. Neben dem reinen CO₂-Einspareffekt spielen auch andere Fragen eine Rolle: Wie umweltfreundlich ist die Herstellung der Module? Was ist mit Stromspeichern? Welche Rohstoffe werden verwendet, wie aufwendig ist der Transport? Was passiert mit der Hardware nach 20 oder 25 Jahren und gibt es vielleicht sogar weitere soziale und systemische Aspekte, die hier mit reinspielen?

Im ersten Schritt schauen wir uns an, wie viel herkömmlicher Strom durch Solarenergie vom eigenen Balkon ersetzt werden kann – und was das konkret für die Klimabilanz bedeutet.

Sonnenstrom statt Kohle: Wie viel CO₂ spart ein Balkonkraftwerk wirklich?

Ein typisches Balkonkraftwerk mit 800 Watt Wechselrichterleistung erzeugt in Deutschland im Schnitt rund 600 bis 850 Kilowattstunden Strom pro Jahr – je nach Standort, Ausrichtung und Verschattung. In der Praxis ersetzt dieser Sonnenstrom dann einen Teil des herkömmlichen Stroms, den man sonst aus dem öffentlichen Netz beziehen würde – und der wird in Deutschland immer noch zu einem beachtlichen Teil aus fossilen Quellen erzeugt.

Laut Umweltbundesamt lag der durchschnittliche CO₂-Ausstoß des deutschen Strommixes 2024 bei etwa 363 Gramm CO₂ pro Kilowattstunde. Wer also 700 kWh Strom im Jahr mit einem eigenen Balkonkraftwerk produziert, der spart im Durchschnitt rund 250 Kilogramm CO₂ pro Jahr. Diese Zahl ist unabhängig von der Eigenverbrauchsquote, denn selbst wenn man beispielsweise nur 60 Prozent des eigenen Ökostroms selbst nutzt, dann wandert der Rest ja ins öffentliche Netz.

Das entspricht etwa...

der CO₂-Menge einer 1.500 Kilometer langen Autofahrt (bei 164 Gramm CO₂ pro Personenkilometer – Quelle: Umweltbundesamt)

dem jährlichen Stromverbrauch eines kleinen Kühlschranks in 5 bis 8 Jahren.

Natürlich hängt die tatsächliche, persönliche Einsparung davon ab, wie viel des erzeugten Stroms man direkt selbst verbraucht. Wer den Strom clever nutzt – also tagsüber Geräte laufen lässt (Waschmaschine, Spülmaschine, Router, Ladegeräte) – der holt das meiste heraus. Die oben erwähnte Einspeisung ins Netz ist ökologisch natürlich ebenfalls sinnvoll, bringt aber weniger unmittelbare CO₂-Ersparnis im eigenen Haushalt.

Herstellung und Lebenszyklus: Wie grün sind Solarmodule wirklich?

Um die Ökobilanz eines Balkonkraftwerks in Gänze beleuchten zu können, werfen wir nun einen Blick auf die Komponenten. Denn: Auch Solarmodule müssen produziert, transportiert und irgendwann entsorgt werden.

Die Herstellung von Solarmodulen – vor allem von monokristallinen Zellen, wie sie in quasi allen heutigen Balkonsets verbaut sind – ist energieintensiv. Die sogenannte “energetische Amortisationszeit“ (engl.: Energy Payback Time, EPBT) – also die Zeit, die ein Modul benötigt, um die Energie für seine eigene Produktion wieder einzuspielen – liegt je nach Herkunft und Technik derzeit bei nur noch knapp über einem Jahr. Bezogen auf eine Installation in Mittel- oder Nordeuropa. Danach produziert das Solarmodul praktisch emissionsfrei weiter – meist über 20 bis 30 Jahre hinweg.

Ein weiteres Kriterium ist natürlich: Wo und wie wird produziert? Der überwiegende Großteil der weltweit genutzten Module stammt aus China, wo der Strommix noch stärker auf Kohle basiert. Das wirkt sich auch auf die Klimabilanz aus. Europäische Hersteller setzen teils auf grünere Produktionsbedingungen, stellen im Markt ehrlicherweise aber die absolute Ausnahme dar. Fast alle Module, die in Deutschland derzeit in Balkonkraftwerk-Sets enthalten sind, stammen aus der Volksrepublik China.

Auch das Thema Rohstoffe spielt eine Rolle. Zwar sind Solarmodule weitgehend frei von seltenen Erden, dennoch werden Ressourcen wie Silizium, Glas, Aluminium und Kunststoffe benötigt – zum Teil unter Einsatz hoher Temperaturen. Laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts hat sich die Effizienz in Abhängigkeit vom eingesetzten Silizium deutlich verbessert: Waren 2004 noch 16 Gramm Silizium pro Wattpeak nötig, konnte dieser Wert im Jahr 2024 auf nur noch zwei Gramm pro Wp gesenkt werden.

Das Thema Recycling bei Solarmodulen ist, wenig überraschend, ein sehr komplexes. Generell lassen sich viele Materialien, aus denen ein Solarmodul besteht, recyceln. In der EU ist das, in der Theorie, sogar verpflichtend (Stichwort: WEEE Richtlinie). Gleichzeitig stecken sowohl die dafür nötigen Systeme (verpflichtende Rücknahme durch Händler, Abgabe-Stationen für ausgediente Module, etc.) vielfach noch in den Kinderschuhen – das führt dazu, dass beispielsweise in den USA der überwiegende Teil der ausrangierten PV-Module derzeit noch immer auf Deponien landet. Die hohe Lebensdauer der Module hat zudem dafür gesorgt, dass Teile der Industrie das Problem auf die lange Bank geschoben haben, anstatt rechtzeitig ein konkretes End-of-Life-Management zu entwickeln.

Ungeachtet dieser Problem ist die Umweltbilanz von Solarmodulen dennoch deutlich besser als die jeder fossilen Stromquelle – aber sie ist eben nicht komplett emissionsfrei. Wer möglichst nachhaltig handeln will und den dafür nötigen finanziellen Spielraum hat, der kann auf Herkunft und Qualität der verbauten Solartechnik achten. Es gibt inzwischen auch Hersteller, die Transparenz zur CO₂-Bilanz ihrer Module liefern.

Wie nachhaltig sind Stromspeicher für Balkonkraftwerke?

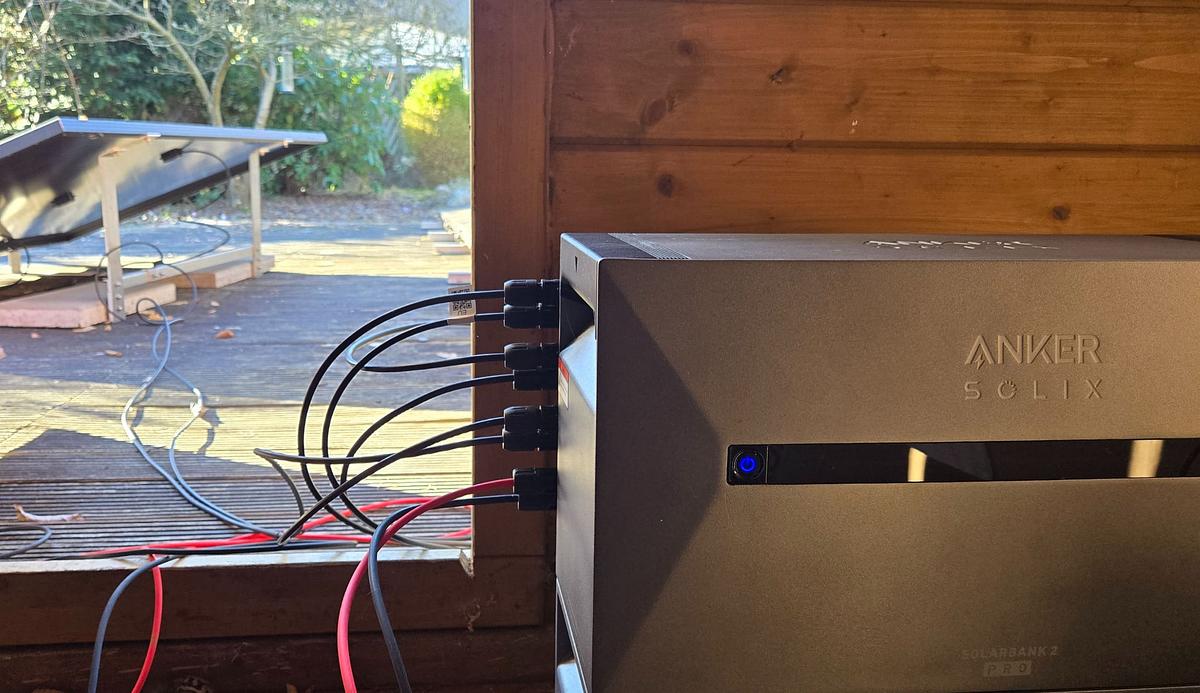

Wer den Sonnenstrom vom Balkon auch abends oder bei schlechtem Wetter nutzen will, der denkt schnell über einen passenden Stromspeicher nach. Entweder als Erweiterung zu einem bereits vorhandenen Balkonkraftwerk oder gleich mit im Paket beim Neukauf einer kleinen Solaranlage. Technisch funktioniert das gut – vor allem mit modernen Lithium-Eisenphosphat-Akkus, kurz LiFePO4. Doch wie sieht es mit deren Umweltbilanz aus?

Im Vergleich zu anderen Lithium-Ionen-Akkus haben LiFePO4-Zellen Vorteile: Sie kommen ohne Kobalt und Nickel aus, zwei Rohstoffe, die häufig unter problematischen Bedingungen abgebaut werden. Das macht sie ökologisch und sozial etwas weniger risikobehaftet. Auch ihre Lebensdauer fällt meist höher aus: Viele Hersteller versprechen 4.000 bis 6.000 Ladezyklen und geben zehn Jahre Garantie.

Trotzdem sind LiFePO4-Akkus kein grünes Wundermittel: Die Herstellung ist energieintensiv, der Abbau von Lithium bleibt problematisch – vor allem in trockenen Regionen wie Chile oder Argentinien, wo der Wasserverbrauch enorm ist. Dazu kommt: Die Umweltbilanz eines Speichers hängt stark davon ab, wie gut er genutzt wird. Würde er kaum be- und entladen, weil tagsüber genug Strom direkt verbraucht wird, dann würde sich der CO₂-Fußabdruck auf wenige gespeicherte Kilowattstunden verteilen – und damit entsprechend hoch ausfallen.

Prinzipiell ist die Technologie aber ausgereift und nachhaltig: Die Herstellung eines Lithium-Ionen-Speichers verursacht (je nach Studien-Quelle) zwischen 125 und 200 Kilogramm CO₂ pro Kilowattstunde Speicherkapazität. Auf die gesamte Lebensdauer gerechnet entspricht das rund 40 bis 80 Gramm CO₂ pro gespeicherter Kilowattstunde – das ist deutlich weniger als beim durchschnittlichen deutschen Netzstrom, der laut Umweltbundesamt im Jahr 2022 noch bei über 400 Gramm liegt. Wer seinen Speicher regelmäßig nutzt, verbessert also nicht nur seine Eigenverbrauchsquote, sondern reduziert langfristig auch den CO₂-Ausstoß – wenn auch in kleinerem Maßstab.

Zum Thema Recycling bei Batteriespeichern: LiFePO4-Batterien sind grundsätzlich gut recycelbar, in der Praxis steckt aber auch hier die Rückführung noch in der Aufbauphase. Die Rohstoffrückgewinnung ist aufwendig und lohnt sich wirtschaftlich derzeit noch nicht in ausreichendem Maße.

Kurz gesagt: Wer einen Speicher nicht nur zur Erhöhung der Eigenverbrauchsquote nutzen will, sondern auch auf den ökologischen Nutzen schaut – der fährt damit nicht grundsätzlich falsch, sollte aber die Kapazität gut planen und lieber zweimal überlegen, ob sich der Ressourcen-Mehraufwand lohnt.

Von der Fabrik zum Balkon: Was der Transport zur Bilanz beiträgt

Ein Balkonkraftwerk landet ehrlicherweise nicht einfach emissionsfrei auf dem Balkon. Bevor das Modul Sonnenlicht in grünen Strom verwandeln kann, hat es zumeist eine lange Reise hinter sich – von der Produktion in Asien über den Versand ins Lager eines deutschen Importeurs bis zur Lieferung an die Haustür. Auch das gehört zur Nachhaltigkeitsbilanz.

Die meisten Solarmodule stammen aktuell aus China, wo über 80 Prozent der weltweiten Produktion stattfindet. Unter Berücksichtigung von Skaleneffekten sorgt das für günstige PV-Preise, allerdings auch für eine schlechtere Klimabilanz – denn wie weiter oben ausgeführt basiert der chinesische Strommix noch immer stark auf Kohle.

Auch der Transport hat seinen Anteil: Zwar ist der Seetransport pro Tonne vergleichsweise effizient, bei langen Strecken und anschließender Lkw-Zustellung summiert sich der Ausstoß trotzdem. Und nicht zuletzt fällt auch Verpackungsmaterial an – vom Karton bis zur Schutzfolie, je nach Anbieter mal sinnvoll, mal übertrieben. Einige Händler achten bereits auf recycelbare oder reduzierte Verpackungen, verpflichtend ist das aber nicht.

Wer beim Erwerb eines Balkonkraftwerks eine besonders nachhaltige Entscheidung treffen will, der kann auf europäische Produktion, kurze Lieferwege oder Anbieter mit transparenter Lieferkette achten. Einfach und besonders günstig ist das nicht – bei entsprechend akribischer Suche im Netz kann man aber fündig werden.

25 Jahre und mehr: Was die Lebensdauer über Nachhaltigkeit sagt

Ein bisweilen unterschätzter Faktor in der Nachhaltigkeitsrechnung eines Produkts ist die Nutzungsdauer. Denn je länger ein Solarmodul oder Wechselrichter zuverlässig läuft, desto besser verteilt sich der CO₂-Rucksack aus Herstellung, Transport und Installation – auf immer mehr klimafreundlich erzeugte Kilowattstunden.

Die gute Nachricht an dieser Stelle: Solarmodule sind robust und langlebig. Die meisten Hersteller geben 25 Jahre Leistungsgarantie, manche sogar noch länger. Und selbst danach liefern viele Module noch Strom – nur eben mit geringerer Leistung. Auch bei Wechselrichtern hat sich einiges getan. Zwar halten sie nicht ganz so lang wie die Module selbst, aber zehn bis 15 Jahre sind bei Qualitätsprodukten auf jeden Fall realistisch. Eine Studie der Fachhochschule Bern hat 2022 ermittelt, dass heute knapp zwei Drittel der PV-Wechselrichter bis zum 15. Lebensjahr keinen Defekt hatten, der sich auf ihren Betrieb ausgewirkt hat.

Noch mehr Infos zur Haltbarkeit und Lebensdauer aller Komponenten eines Balkonkraftwerks haben wir an anderer Stelle für Sie zusammengetragen:

Praktisch ist bei Balkonkraftwerken übrigens auch: Sie sind vergleichsweise leicht zu deinstallieren und woanders wieder aufzubauen – oder an andere Nutzer weiterzugeben. Ein Verkauf oder ein zweites Leben auf einem anderen Balkon ist also problemlos möglich.

Einige Anbieter bieten auch Ersatzteile oder Reparaturservices an, was die Lebensdauer zusätzlich verlängern kann. Spannend ist auch der Ansatz des Projekts Panelretter: Die verkaufen Balkonkraftwerke, die zum Teil mit generalüberholten Modulen oder Versandrückläufern ausgeliefert werden – trotzdem geben sie in der Regel eine 25-jährige Leistungsgarantie auf die Komponenten.

Kleine PV-Anlage, große Wirkung? Warum Balkonkraftwerke etwas bewegen können

Ein Balkonkraftwerk kann mehr sein als Stück Hardware auf dem Geländer – es kann auch die Perspektive auf Energie verändern. Denn wer seinen eigenen Strom produziert, wird fast automatisch sensibler für den Stromverbrauch. Und das kann langfristig mehr bewirken als manches Umweltlabel.

Auch wenn die gut eine Million in Deutschland angemeldeten Balkonkraftwerke derzeit nur knapp ein Prozent zur bundesdeutschen Produktion an Photovoltaik-Energie beitragen, können die kleinen Kraftwerke dazu beitragen, dass sich immer mehr Bürger für eine dezentrale, nachhaltige Energieproduktion interessieren und begeistern.

Dazu kommt: Balkonkraftwerke senken die Einstiegshürde in die Energiewende. Man muss kein Haus besitzen, keine große Investition tätigen und braucht keine technische Ausbildung. Wer zur Miete wohnt oder wenig Platz hat, kann trotzdem mitmachen – ganz konkret und sichtbar. Genau das macht die kleinen Solaranlagen besonders: Sie bringen Klimaschutz in den Alltag, ohne große Barrieren.

Damit kann in der Verbreitung der sogenannten Stecker-Solargeräte auch ein gesellschaftliches Signal stecken: Energie wird nicht mehr nur irgendwo zentral erzeugt und anonym verteilt, sondern kann Stück für Stück in Bürgerhand gelangen. Das stärkt das Verständnis für erneuerbare Energien – und fördert ganz nebenbei ein Gemeinschaftsgefühl. Viele, die ein Balkonkraftwerk montieren, erzählen anderen davon und geben ihre Erfahrungen weiter – so wächst nicht nur die Zahl der Anlagen, sondern auch das Wissen darüber.

Quellen

Umweltbundesamt: Vergleich der durchschnittlichen Emissionen

Fraunhofer Institut: Wissenschaftliche Veröffentlichung zu „Energy Payback Time“

Nature: Herausforderungen und Möglichkeiten beim PV-Recycling

Wissenschaftliche Studie: Zuverlässigkeit von PV-Wechselrichtern

Bundesnetzagentur: Statistik zur Stromerzeugungsleistung erneuerbarer Energien

Das könnte Sie auch interessieren ...