Balkonkraftwerk von der Steuer absetzen – geht das?

Ein Balkonkraftwerk liegt preislich zwischen 300 und 1.000 Euro. Kann man diese Kosten von der Steuer absetzen? Hier erfahren Sie, was möglich ist und was nicht.

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link bzw. mit Symbol) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

- Balkonkraftwerk absetzen – ein Überblick

- Balkonkraftwerk als Mieter oder Hausbesitzer von der Steuer absetzen – wirklich keine Chance?

- Darf ein Selbstständiger sein Balkonkraftwerk absetzen?

- Zahle ich Mehrwertsteuer für den Kauf meines Balkonkraftwerks?

- Kann ein Vermieter ein Balkonkraftwerk von der Steuer absetzen?

- Probleme mit dem Finanzamt vermeiden

- Fazit: Mieter gehen leer aus, Vermieter dürfen absetzen

Balkonkraftwerke stellen eine umweltfreundliche Möglichkeit zur dezentralen Stromerzeugung dar. Plus: Sie leisten nach ihrer Amortisation einen erheblichen Beitrag zur Senkung der jährlichen Stromkosten. Vor dem Sparen kommen jedoch Investitionskosten auf Sie zu – und damit die Frage nach einer möglichen steuerlichen Entlastung. Ob und in welchem Umfang eine steuerliche Geltendmachung möglich ist, das hängt von mehreren Voraussetzungen ab. Dabei unterscheiden sich die Optionen und Rahmenbedingungen für Vermieter auf der einen Seite und Mieter, Wohnungs- und Hausbesitzer auf der anderen Seite.

Balkonkraftwerk absetzen – ein Überblick

Für Mieter besteht keine Möglichkeit, die Anschaffungskosten eines Balkonkraftwerks vollständig steuerlich geltend zu machen.

Vermieter mit nachweislicher Gewinnerzielungsabsicht haben unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, sowohl die Investitions- als auch die Installationskosten steuerlich abzusetzen.

Unabhängig von der Eigentums- oder Nutzungsform entfällt beim Erwerb eines Balkonkraftwerks derzeit die Umsatzsteuer – das entspricht einer indirekten steuerlichen Förderung durch den Bund.

Balkonkraftwerk als Mieter oder Hausbesitzer von der Steuer absetzen – wirklich keine Chance?

Wird so eine kleine Photovoltaikanlage durch eine Privatperson (Mieter oder Wohnungs- und Hausbesitzer, die selbst in der Immobilie wohnen) zur Eigennutzung auf einem Balkon installiert, sind die Anschaffungskosten leider nicht steuerlich absetzbar. Weil keine Gewinnerzielungsabsicht vorliegt und somit keine Anerkennung durch das Finanzamt erfolgt. Der erzeugte Strom wird in der Regel ausschließlich privat genutzt, eine Einspeisevergütung wird nicht in Anspruch genommen. So entsteht auch kein steuerlich relevanter Gewinn, sodass die Anschaffungskosten nicht damit verrechnet werden können.

Setzt man bei Aufbau und Installation eines Balkonkraftwerks auf professionelle Hilfe, sieht es anders aus: Erfolgt die Montage durch ein Fachunternehmen, können die entsprechenden Handwerkerleistungen steuerlich geltend gemacht werden. Der Steuerabzug beträgt hierbei 20 % der begünstigten Aufwendungen und ist maximal auf 1.200 Euro pro Haushalt und Kalenderjahr begrenzt. Letztere Einschränkung ist selbstredend völlig egal – so teuer kann die Installation einer Mini-PV-Anlage ja schließlich nicht werden.

Damit für diesen Fall die steuerliche Berücksichtigung möglich ist, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Die Rechnung muss die Art und den Umfang der erbrachten Dienstleistung eindeutig ausweisen. Bei der Installation von Solarmodulen auf dem Balkon eines Einfamilienhauses sind die anteiligen Arbeitskosten gesondert auszuweisen.

Die Zahlung darf nicht in bar erfolgt sein – sondern etwa per Überweisung oder Lastschrift. Ein entsprechender Zahlungsnachweis wäre auf Anforderung des Finanzamts vorzulegen.

Darf ein Selbstständiger sein Balkonkraftwerk absetzen?

Die Entscheidung für eine selbstständige Tätigkeit – häufig im Homeoffice ausgeübt – führt zu umfangreichen steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit betrieblich genutzten Energiekosten. Wird elektrische Energie nachweislich für berufliche Zwecke verwendet, also zum Betrieb rein dienstlich genutzter Geräte, dann kann dies steuerlich geltend gemacht werden. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die Investition in ein Balkonkraftwerk unter bestimmten Voraussetzungen bei der Einkommensteuer berücksichtigt werden kann.

Wenn eine gewerblich genutzte Einheit angemietet und ausschließlich betrieblich verwendet wird, dann könnte das dort installierte Balkonkraftwerk ein abschreibungsfähiges Wirtschaftsgut sein. Ein ziemlicher Spezialfall, zugegebenermaßen. Konkret gäbe es dann zwei Optionen: Liegt der Anschaffungspreis über 1.000 Euro (netto), dann ergibt sich eine lineare Abschreibung. Bei Kosten bis 1.000 Euro handelt es sich um ein sogenanntes "geringwertiges Wirtschaftsgut" – demnach kann die kleine PV-Anlage im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden. Zudem wären auch etwaige Handwerkerkosten für Installation und Anschluss des Balkonkraftwerks steuerlich abziehbar.

Wird das Balkonkraftwerk an einer selbst bewohnten Immobilie betrieben, die zugleich betrieblicher Arbeitsort ist, kann eine anteilige Berücksichtigung der Anschaffungskosten erfolgen. Dies setzt aber voraus, dass ein betrieblicher Nutzungsanteil am erzeugten Strom nachgewiesen werden kann – beispielsweise durch den Betrieb beruflich eingesetzter IT-Technik (Computer, Server, Modem, Drucker, etc.). Die konkreten Abgrenzungen zwischen privater und betrieblicher Nutzung sollten im Einzelfall mit einem Steuerberater abgestimmt werden.

Zahle ich Mehrwertsteuer für den Kauf meines Balkonkraftwerks?

Mit dem Jahressteuergesetz 2022 wurden steuerliche Erleichterungen für Photovoltaikanlagen eingeführt, die seit dem 1. Januar 2023 gelten. Für Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit Photovoltaikanlagen greift seitdem der sogenannte Nullsteuersatz. Das bedeutet: Es wird keine Umsatzsteuer auf der Rechnung ausgewiesen. Eine zeitliche Begrenzung existiert übrigens nicht für diese Regelung.

Anmerkung: Der Begriff Umsatzsteuer wird im Volksmund gleichbedeutend mit Mehrwertsteuer genutzt – während ersteres der offizielle Begriff für die Verkehrssteuer ist, die auf Leistungen und Waren im Inland erhoben wird, ist letzteres ganz einfach die Bezeichnung in der Umgangssprache.

Diese Steuerbefreiung gilt sowohl für die Anschaffung als auch für die Installation entsprechender PV-Komponenten. Bereits bei der Rechnungsstellung erfolgt die Besteuerung mit 0 % – eine Vorsteuererstattung für Verbraucher ist somit nicht erforderlich (und auch nicht möglich), da ja gar keine Umsatzsteuer anfällt.

Von dieser Regelung betroffen sind:

Photovoltaikmodule (z. B. für Balkonkraftwerke)

Wechselrichter

Stromspeicher

Zubehör wie Kabel, Stecker und Verbindungselemente

Befestigungsmaterialien, z. B. für Balkongeländer oder die Terrasse

Die Anwendung der Steuerbefreiung erfolgt unabhängig vom rechtlichen Status des Käufers oder der Käuferin – sie gilt gleichermaßen für Privatpersonen, Mieter oder Vermieter. Sie ist gegeben, wenn die Photovoltaikanlage auf oder in der Nähe eines zu Wohnzwecken genutzten Gebäudes installiert wird und eine Leistung von höchstens 30 kWp nicht überschreitet.

Kann ein Vermieter ein Balkonkraftwerk von der Steuer absetzen?

Installiert ein Vermieter ein Balkonkraftwerk mit dem Ziel, den Energieverbrauch der vermieteten Immobilie zu optimieren, dann kann die Maßnahme steuerlich berücksichtigt werden. Dann liegt nämlich eine Investition in die Substanz der Immobilie vor, die zur Versorgungssicherheit beiträgt und die umlagefähigen Betriebskosten senkt.

Vermieter haben die Möglichkeit, die entstandenen Kosten im Rahmen der sogenannten Absetzung für Abnutzung (AfA) steuerlich zu berücksichtigen. Da Photovoltaikanlagen als technische Anlagen mit längerer Nutzungsdauer gelten, erfolgt die Abschreibung in der Regel über einen Zeitraum von 20 Jahren. Die Ausgaben für Anschaffung, Installation sowie laufende Kosten wie Wartung oder Reparaturen können in der Einkommensteuererklärung als Werbungskosten angesetzt werden, sofern sie unmittelbar mit der Erzielung von Mieteinnahmen im Zusammenhang stehen.

Wichtig dabei: Die kleine Photovoltaikanlage muss im Eigentum des Vermieters verbleiben und in der Steuererklärung eindeutig als Investition in das vermietete Objekt ausgewiesen werden. Würde der Mieter die Anlage übernehmen und zur Reduzierung der eigenen Stromrechnung nutzen, dann würde die Grundlage für eine steuerliche Berücksichtigung beim Vermieter entfallen, da die Nutzung dem privaten Vorteil des Mieters dient und nicht der Erzielung von Vermietungseinkünften. Daher ist es ratsam, den Nutzen des Balkonkraftwerks vertraglich zu regeln.

Probleme mit dem Finanzamt vermeiden

Für die steuerliche Anerkennung ist es erforderlich, dass das Balkonkraftwerk eindeutig dem Zweck der Einkunfterzielung im Rahmen der Vermietung zugeordnet werden kann. Die folgenden Voraussetzungen sollten gelten:

Die Installation der Steckersolaranlage erfolgt mit dem Ziel, die Immobilie energetisch aufzuwerten und so auch ihren Wert zu erhöhen.

Das Eigentum am Balkonkraftwerk verbleibt beim Vermieter. Eine Übertragung an den Mieter – etwa durch unentgeltliche Überlassung – findet nicht statt.

Die steuerliche Geltendmachung erfolgt im Kontext der Vermietungstätigkeit, nicht im Zusammenhang mit einer privaten Nutzung.

Fehlt eine vertragliche oder tatsächliche Trennung zwischen Vermieter und Mieter hinsichtlich der Nutzung und Eigentumslage der Anlage, dann besteht das Risiko, dass das Finanzamt die Nutzung dem privaten Vorteil des Mieters zurechnet. In diesem Fall wäre eine steuerliche Berücksichtigung der Kosten als Werbungskosten ausgeschlossen.

Fazit: Mieter gehen leer aus, Vermieter dürfen absetzen

Wir haben gelernt: Ob ein Balkonkraftwerk steuerlich geltend gemacht werden kann, hängt maßgeblich von der Rolle des Erwerbenden ab. Handelt es sich um eine rein private Nutzung durch einen Mieter oder Immobilieneigentümer, ist zwar der Vorteil von 0% Umsatzsteuer beim Kauf gegeben, dafür entfällt die Möglichkeit, die Anschaffungskosten im Rahmen der Einkommensteuererklärung abzusetzen.

Für Vermieter kann die steuerliche Behandlung günstiger ausfallen: Erfolgt der Erwerb im Zusammenhang mit der Erzielung von Mieteinnahmen, dann handelt es sich um eine betrieblich veranlasste Investition. In diesem Fall können sowohl Anschaffungs- als auch Betriebskosten als Werbungskosten oder Betriebsausgaben geltend gemacht werden.

Vor allem in letzterem Fall oder beim weiter oben aufgeführten Spezialfall im Rahmen einer selbstständigen Tätigkeit ist zudem eine steuerliche Beratung empfehlenswert, damit Sie auf der sicheren Seite sind.

Kann ich ein Balkonkraftwerk ins Smarthome integrieren?

Ja, dafür gibt es vielfältige Möglichkeiten, die aber ein Stück weit von der beim Balkonkraftwerk verwendeten Hardware abhängen. Das betrifft nicht die Solarmodule, wohl aber den Wechselrichter und – falls ein Speicher Teil des Systems ist – das jeweilige Speichersystem. Die technischen Optionen für eine smarte Vernetzung sind heute breit gefächert und bereits mit relativ geringem Aufwand realisierbar. Vom Einsatz einfacher WLAN-Steckdosen bis hin zu umfassenden Smarthome-Lösungen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wichtig sind auch Smart Meter zur genauen Erfassung des Stromverbrauchs und damit verbunden zur Realisierung einer Nulleinspeisung.

Kann ich mit einem großen Speicher fürs Balkonkraftwerk noch mehr Geld sparen?

Der Markt für Speicher bei Balkonkraftwerken wächst, doch noch lohnt sich die Anschaffung nicht immer. Zwar bieten einige Hersteller Batterien ab 500 Euro an, trotzdem ist meist nicht clever, gleich drei oder mehr Speicherblöcke zu kaufen. Grund dafür ist der meist geringe nur Stromüberschuss, vor allem wenn man nur zwei Module betreibt. Gut abgestimmte Anlagen decken den Eigenverbrauch direkt ab, und schicken maximal nochmal so viel Strom gratis ins öffentliche Netz. Wer also 200 Euro pro Jahr spart und 200 Euro verschenkt, der kann durch einen Speicher womöglich 150 Euro mehr sparen. Macht man das fünf oder acht Jahre lang, wird sich ein Speicher, der 1.000 Euro gekostet hat, perspektivisch rentieren. Ein System mit Anschaffungskosten von 2.000 oder mehr Euro aber nicht.

Was ist der Unterschied zwischen einem Balkonkraftwerk und einer PV-Anlage?

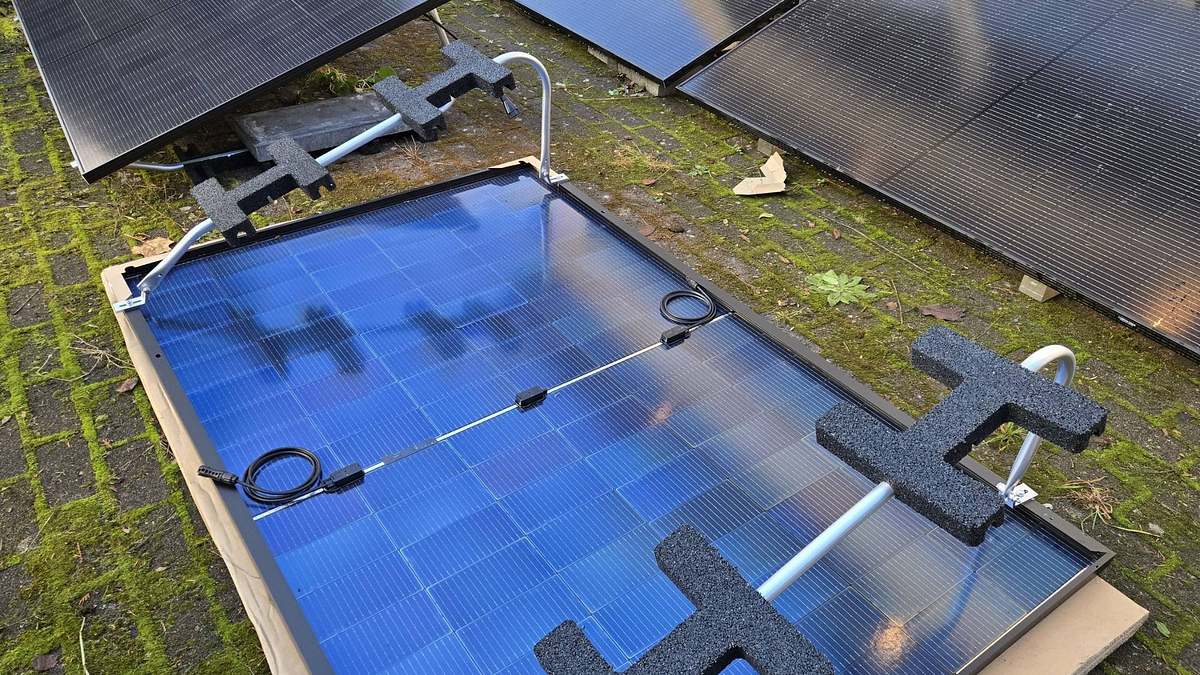

Ein Balkonkraftwerk ist eine kleine, steckerfertige Solaranlage, die typischerweise aus zwei bis vier Modulen besteht und direkt an eine Haushaltssteckdose angeschlossen wird. Sie ist speziell für den Eigenverbrauch konzipiert und eignet sich daher besonders gut für Mieter oder Wohnungseigentümer, die keine größere Anlage installieren können oder wollen. Eine klassische Photovoltaikanlage hingegen wird im Regelfall fest auf dem Dach montiert, verfügt über eine deutlich höhere Leistung im Kilowattbereich und wird üblicherweise von Fachbetrieben installiert. Die beiden Systeme unterscheiden sich vor allem in ihren Dimensionen, dem Installationsaufwand und den Anforderungen an die Anmeldung - die dahinterstehende Technologie ist aber diesselbe.

Dürfen Vermieter ein Balkonkraftwerk verbieten?

Balkonkraftwerke bieten Mietern eine zunehmend rechtssichere, effiziente und kostengünstige Möglichkeit, eigenen Strom zu produzieren. Seit den Gesetzesänderungen im Mai 2024 dürfen Vermieter die Installation solcher Anlagen nicht mehr ohne triftigen Grund ablehnen. Sowohl die Rechtsprechung als auch die Gesetzgebung stärken die Position der Mieter deutlich. Denn: Moderne Systeme minimieren dabei mögliche Blendungen sowie bauliche Eingriffe. Auch wenn in besonderen Fällen, etwa bei denkmalgeschützten Gebäuden, noch Einschränkungen bestehen, sind die Chancen für eine Genehmigung heute besser denn je.

Das könnte Sie auch interessieren ...