Solarmodule: Diese Varianten und Technologien gibt es

Der Solarboom profitiert von moderner Technologie: Solarpanels erreichen mittlerweile Rekord-Wirkungsgrade von über 23 Prozent. Aber welche Varianten gibt es? Ein Überblick.

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link bzw. mit Symbol) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

- Aus diesen Bauteilen besteht ein Balkonkraftwerk

- Anmeldung und rechtliche Rahmenbedingungen

- So funktioniert ein Balkonkraftwerk

- Grundlagen der Photovoltaik-Technologie

- Monokristalline Solarzellen – der Effizienz-Champion

- Polykristalline Solarzellen – Auslaufmodell mit Kostenvorteilen

- PERC-Technologie bei Solarzellen: Der bisherige Standard

- TOPCon-Technologie: Die nächste Generation der Solarmodule

- Heterojunction-Zellen mit besonders hohem Wirkungsgrad

- Bifaziale Module – doppelt hält besser

- n-Typ-Silizium – weniger Leistungsverlust, mehr Laufzeit

- Dünnschichtmodule – flexibel und kostengünstig

- Balkonkraftwerke: Wirtschaftlichkeit und Amortisation

- Ausblick und Fazit – eine strahlende Solar-Zukunft?

Der Balkonkraftwerk-Boom in Deutschland nimmt weiter Fahrt auf. Mitte 2025 waren laut Bundesnetzagentur bereits über eine Million steckerfertiger Solargeräte im Marktstammdatenregister angemeldet. Das liegt auch an vereinfachten Regelungen. Das Solarpaket I verschlankte im vergangenen Jahr die rechtlichen Rahmenbedingungen deutlich. Seit Mai 2024 darf man maximal 800 Watt in das öffentliche Netz einspeisen, während die umfangreiche Anmeldepflicht beim Netzbetreiber entfällt.

Für Langzeit-Betreiber und Solar-Neueinsteiger sind dabei zudem technologische Entwicklungen interessant. Welche Solarpanels kommen 2025 zum Einsatz und wie unterscheiden sich die Modelle in puncto Effizienz und Kosten? Wir erklären die Technik.

Aus diesen Bauteilen besteht ein Balkonkraftwerk

Bevor es konkret um die Technologie der Solarmodule geht, muss man zunächst das Konzept des Balkonkraftwerkes verstehen. Die steckerfertigen Solargeräte setzen sich dabei aus wenigen, aber essenziellen Komponenten zusammen. Das Herzstück bilden in der Regel ein bis vier Solarmodule mit einer zulässigen Gesamtleistung von maximal 2.000 Wattpeak (Wp). Moderne Module erreichen dabei Einzelleistungen von bis zu 450 Watt auf nur zwei Quadratmetern Fläche.

Ein Wechselrichter wandelt den erzeugten Gleichstrom der Module in netzkonformen Wechselstrom um und begrenzt gleichzeitig die Einspeiseleistung auf maximal erlaubte 800 Watt. Moderne Mikro-Wechselrichter von Herstellern wie Hoymiles arbeiten mit Wirkungsgraden von über 96 Prozent und werden oft direkt am bzw. unter dem Modul montiert. Diese Lösung hat Vorteile: Dank zwei MPP-Trackern im Wechselrichter arbeitet jedes Modul unabhängig auf seinem optimalen Leistungspunkt und die Verschattung eines Moduls beeinflusst nicht das gesamte System.

Eine spezielle Einspeisesteckdose nach VDE-AR-N 4105 (“Wieland Stecker”) oder ein gewöhnlicher Schuko-Stecker verbindet das System dann mit dem Hausnetz. Moderne Wechselrichter verfügen über WLAN-Module für die Überwachung per App und zeigen Tageserträge, Gesamtproduktion und aktuelle Leistung in Echtzeit an. Zusätzlich werden Montagesysteme benötigt: Balkonhalterungen aus Edelstahl kosten pro Modul 40 bis 80 Euro, Aufständerungen für Flachdächer oder Gärten 30 bis 70 Euro.

Anmeldung und rechtliche Rahmenbedingungen

Die Anmeldung von Balkonkraftwerken hat sich mit dem Solarpaket I von Mai 2024 erheblich vereinfacht. Das Balkonkraftwerk muss nur noch innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur angemeldet werden, was innerhalb weniger Minuten möglich ist. Die zuvor notwendige Anmeldung beim örtlichen Netzbetreiber ist nicht mehr nötig.

So funktioniert ein Balkonkraftwerk

Das Funktionsprinzip ist denkbar einfach, aber technisch ausgereift: Die Solarmodule erzeugen bei Sonneneinstrahlung Gleichstrom mit Spannungen zwischen 30 und 40 Volt. Dieser wird vom Wechselrichter in netzkonformen 230-Volt-Wechselstrom mit exakt 50 Hertz umgewandelt. Dabei überwacht das Gerät kontinuierlich Spannung, Frequenz und Netzimpedanz, um bei Abweichungen das System sofort vom Netz zu trennen. Dies ist in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben.

Bei optimaler Sonneneinstrahlung – etwa 1.000 Watt pro Quadratmeter – erreichen moderne 400-Watt-Module ihre Nennleistung. Der Wechselrichter begrenzt dabei die Netzeinspeisung auf maximal 800 Watt, auch wenn Module mit einem Wattpeak-Wert von bis zu 2.000 theoretisch mehr liefern könnten. Diese Begrenzung erfolgt elektronisch und passt sich automatisch an: Produzieren die Module beispielsweise nur 300 Watt, speist der Wechselrichter auch die vollen 300 Watt ein. Der eingespeiste Strom fließt über die Steckdose direkt zu den Verbrauchern im Haushalt – Waschmaschine, Kühlschrank oder Router nutzen zuerst den kostenlosen Solarstrom, bevor teurer Netzstrom bezogen wird.

Wird mehr Solarstrom erzeugt, als im Haushalt verbraucht wird, speist die Anlage die Überschüsse kostenlos ins öffentliche Netz ein. Diese unentgeltliche Abgabe ist bei Balkonkraftwerken gesetzlich so geregelt – eine EEG-Vergütung ist hier meist nicht sinnvoll. Moderne Systeme bieten oft App-basierte Überwachung über WLAN an, die detaillierte Einblicke in Tagesertrag und gesparte Stromkosten geben.

Grundlagen der Photovoltaik-Technologie

Die Solarmodule sind also das Herzstück eines jeden Balkonkraftwerkes – immerhin wird hier der Strom überhaupt erst erzeugt. Die grundlegende Funktionsweise von Solarzellen basiert dabei auf dem photovoltaischen Effekt: Sonnenlicht trifft auf das Halbleitermaterial und setzt dadurch Elektronen frei, die als elektrischer Strom genutzt werden können. Der Wirkungsgrad gibt dabei an, welcher Anteil der Sonnenstrahlung in elektrische Energie umgewandelt wird. Bei Standardtestbedingungen (STC) wird mit 1.000 Watt pro Quadratmeter Einstrahlung, 25 Grad Celsius Zellentemperatur und einer Luftmasse von 1,5 gemessen.

Die Entwicklung der Photovoltaik-Technologie hat in den vergangenen Jahren enorme Sprünge gemacht. Während erste kommerzielle Silizium-Solarzellen in den 1970er-Jahren nur etwa sechs Prozent Wirkungsgrad erreichten, liegen moderne Serienzellen heute bei über 20 Prozent. Laborrekorde kratzen bereits an der 27-Prozent-Marke für Silizium-Einzelzellen. Diese Fortschritte entstehen durch stetige Verbesserungen in der Materialreinheit, Oberflächenbehandlung und Zellarchitektur.

Moderne Solarmodule erreichen mittlerweile sehr gute Effizienzwerte. Hersteller wie Longi Solar setzen mit ihren Hi-MO-7-Modulen auf fortschrittliche n-Typ-TOPCon-Technologie und erreichen Wirkungsgrade von bis zu 23,3 Prozent. Diese Spitzenwerte sind jedoch nur bei optimalen Laborbedingungen möglich – in der Praxis liegen die Werte meist ein bis zwei Prozentpunkte darunter. Dennoch zeigt sich der technologische Fortschritt deutlich: Noch vor fünf Jahren galten 20 Prozent als Benchmark für Premiummodule.

Monokristalline Solarzellen – der Effizienz-Champion

Monokristalline Solarmodule gelten als die Referenz für besonders hohe Effizienz. Die einheitliche Kristallstruktur des Siliziums ermöglicht einen besonders gleichmäßigen Elektronenfluss. Das Silizium wird dabei aus einem einzigen Kristall geschnitten, wodurch praktisch keine störenden Kristallgrenzen entstehen. Diese homogene Beschaffenheit zeichnet sich durch eine gleichmäßige dunkelblaue bis schwarze Struktur aus, was letztlich zu einem höheren Wirkungsgrad von derzeit etwa 20 bis 22 Prozent führt. Die charakteristische Optik mit den abgeschnittenen Ecken entsteht dabei im Produktionsprozess der Siliziumscheiben.

Der entscheidende Vorteil monokristalliner Solarzellen liegt in der hohen Leistungsdichte: Auf begrenzter Fläche erzeugen monokristalline Module mehr Strom als andere Technologien. Ein typisches 400- bis 450-Watt-Modul misst etwa zwei Quadratmeter und wiegt rund 22 Kilogramm. Das macht sie besonders interessant für Balkonkraftwerke, wo der verfügbare Platz oft knapp ist. Monokristalline Module kosteten Anfang 2025 etwa 0,25 bis 0,35 Euro pro Wattpeak installierter Leistung.

Die Temperaturbeständigkeit monokristalliner Module ist bemerkenswert: Der Leistungskoeffizient liegt typischerweise bei -0,35 bis -0,4 Prozent pro Grad Celsius über 25 °C. Das bedeutet, dass die Leistung oberhalb einer optimalen Temperatur leicht abnimmt. Bei sommerlichen 60 °C Modultemperaturen sind das immer noch über 85 Prozent der Nennleistung übrig. Hinzu kommt die sehr geringe jährliche Degradation von unter 0,5 Prozent, was über 25 Jahre hinweg betrachtet einen erheblichen Vorteil gegenüber den polykristallinen Vorgängern darstellt.

Polykristalline Solarzellen – Auslaufmodell mit Kostenvorteilen

Polykristalline Module entstehen durch das Gießen geschmolzenen Siliziums in Blöcke. Die dabei entstehende unregelmäßige Kristallstruktur mit vielen Korngrenzen führt zu geringeren Wirkungsgraden. Der Wirkungsgrad liegt typischerweise bei etwa 16 bis 18 Prozent. Das ist deutlich weniger als bei monokristallinen Modulen. Die charakteristische bläuliche Färbung mit sichtbaren Kristallstrukturen unterscheidet polykristalline Module optisch deutlich von ihren monokristallinen Verwandten.

Die Herstellung ist weniger energieaufwendig und damit eigentlich günstiger, da keine perfekten Einkristalle gezüchtet werden müssen. Dennoch verschwinden polykristalline Module gerade zugunsten monokristalliner Module vom Markt – ihr Anteil sank von über 60 Prozent im Jahr 2018 auf bereits unter fünf Prozent im Jahr 2024. Für größere PV-Anlagen mit ausreichend Dachfläche konnten sie historisch eine wirtschaftliche Alternative darstellen, werden aber durch fallende Preise monokristalliner Module zunehmend unattraktiv.

Der Temperaturkoeffizient polykristalliner Module ist mit etwa -0,45 Prozent pro Grad Celsius geringfügig schlechter als bei monokristallinen Varianten. Auch die Degradation ist mit 0,6 bis 0,8 Prozent pro Jahr ein Stück höher. Diese Nachteile in Verbindung mit den geringeren Erträgen pro Quadratmeter führen dazu, dass sie fast vollkommen aus dem Markt gedrängt wurden. Bei Balkonkraftwerken spielen polykristalline Module 2025 de facto keine Rolle mehr.

PERC-Technologie bei Solarzellen: Der bisherige Standard

PERC steht für "Passivated Emitter and Rear Cell" und war bis vor Kurzem die dominierende Technologie in der Solarindustrie. Bei PERC-Zellen wird die Rückseite der Solarzelle mit einer dielektrischen Passivierungsschicht versehen, überwiegend aus Aluminiumoxid oder Siliziumnitrid. Diese Schicht reduziert die Rekombination von Ladungsträgern an der Zellenrückseite und reflektiert langwelliges Licht zurück in die Zelle, wo es eine zweite Chance zur Absorption erhält. Zusätzlich werden kleine Öffnungen in die Passivierungsschicht gelasert, durch die punktuelle Aluminiumkontakte zur Rückseite hergestellt werden.

Der große Durchbruch der PERC-Technologie lag in der signifikanten Effizienzsteigerung gegenüber herkömmlichen Aluminium-Back-Surface-Field-Zellen. Während Standard-Zellen Wirkungsgrade von etwa 19 bis 20 Prozent erreichten, konnten PERC-Module auf 20 bis 22 Prozent gesteigert werden. Jedoch zeigen sich bei PERC-Zellen Grenzen durch Rekombinationsverluste an den Aluminiumkontakten sowie durch lichtinduzierte Degradation (LID). Diese Schwächen adressiert die neuere TOPCon-Technologie durch ihre innovative Kontaktarchitektur und erreicht damit die nächste Effizienz-Evolutionsstufe.

TOPCon-Technologie: Die nächste Generation der Solarmodule

TOPCon steht für "Tunnel Oxide Passivated Contact" und repräsentiert eine der modernsten Entwicklungen in der Solartechnik. Diese Technologie reduziert Energieverluste durch eine spezielle Passivierungsschicht zwischen Silizium und Metallkontakt. Dabei wird eine ultradünne Oxidschicht von nur wenigen Atomlagen aufgebracht, durch die Elektronen per quantenmechanischem Tunneleffekt hindurch gelangen können. Darüber liegt eine dünne Polysilizium-Schicht, die den elektrischen Kontakt optimiert und gleichzeitig die Oberfläche passiviert.

Der entscheidende Vorteil dieser Architektur liegt in der drastischen Reduktion von Rekombinationsverlusten an den Zellkontakten. Während bei herkömmlichen PERC-Zellen etwa ein bis zwei Prozent der generierten Elektronen an den Aluminium-Rückkontakten verlorengehen, sind es bei TOPCon-Zellen weniger als 0,1 Prozent. Das erhöht die Effizienz maßgeblich. Hersteller JinkoSolar verwenden zum Beispiel in seinen Tiger Neo-Modulen effiziente TOPCon-Halbzellen sowie einen bifazialen Glas-Glas-Aufbau. Der Wirkungsgrad reicht dabei bis zu 23,2 Prozent.

TOPCon-Module zeigen besonders bei schwächeren Lichtverhältnissen ihre Stärken und eignen sich daher besonders gut für deutsche Klimabedingungen. Bei diffusem Licht erreichen sie oft eine zehn bis 15 Prozent höhere Leistung als vergleichbare PERC-Module. Die Mehrkosten gegenüber herkömmlichen PERC-Modulen lagen 2024 noch bei etwa acht bis zwölf Prozent, sinken aber kontinuierlich durch Skaleneffekte in der Produktion. Experten erwarten, dass TOPCon bis 2026 zum neuen Industriestandard wird.

Heterojunction-Zellen mit besonders hohem Wirkungsgrad

Noch einen Schritt weiter gehen Heterojunction-Zellen (HJT), die zwischen dem kristallinen Silizium-Wafer und den Metallkontakten dünne Schichten aus amorphem Silizium einsetzen. Diese Zwischenschicht reduziert Oberflächenrekombination sehr effektiv und ermöglicht Wirkungsgrade von über 24 Prozent. Hersteller wie die REC Group setzen bei ihren Alpha-Modulen auf diese Technologie und erreichen damit Spitzenwerte von 23,9 Prozent im Serienmodul.

Die neueste Evolutionsstufe der Solarmodule stellen also TOPCon- und HJT-Varianten dar, die beide als n-Typ-Technologien keinen lichtinduzierten Leistungsverfall zeigen. Während HJT bei niedrigen Temperaturen hergestellt wird und dadurch besonders temperaturtolerant ist, punktet TOPCon mit etablierteren Produktionsprozessen und niedrigeren Kosten. Beide Technologien eignen sich hervorragend für die sogenannte bifaziale Anwendung und erreichen dabei Bifazialitätsfaktoren von über 90 Prozent.

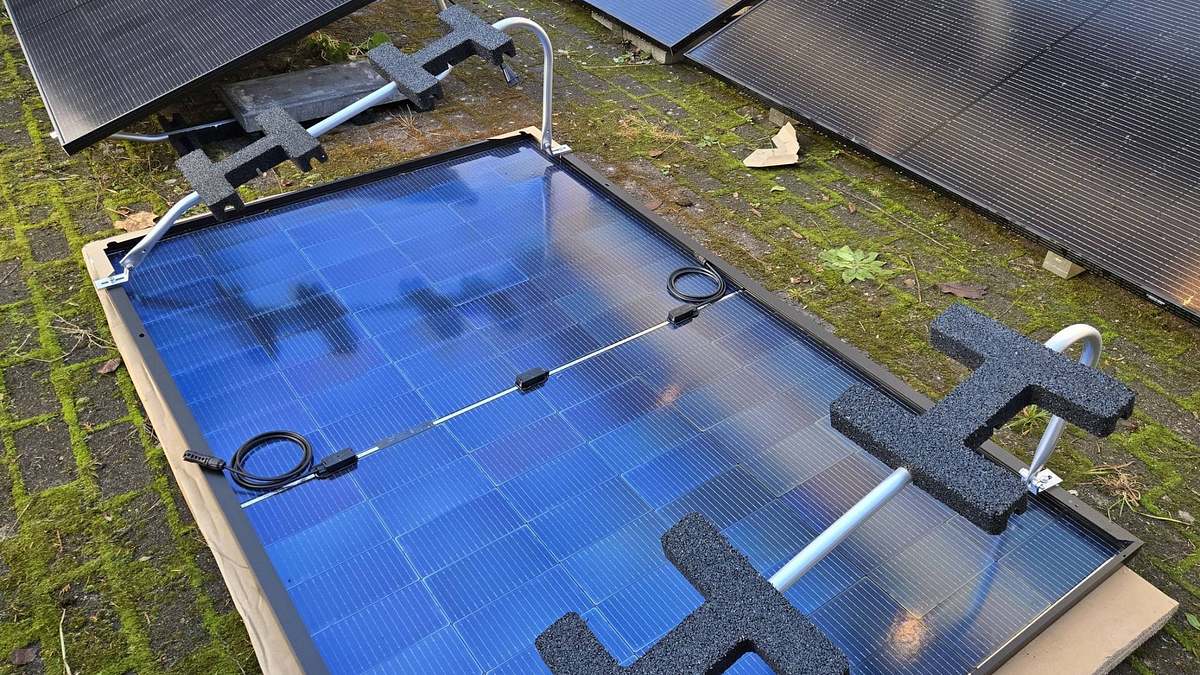

Bifaziale Module – doppelt hält besser

Bifaziale Solarmodule können Licht von beiden Seiten nutzen. Die Rückseite der Module ist transparent oder semi-transparent gestaltet und kann reflektiertes Licht vom Untergrund einfangen. Der Bifazialitätsfaktor gibt an, wie viel Prozent der Vorderseiten-Leistung die Rückseite maximal beitragen kann – moderne Module erreichen Werte von 85 bis 95 Prozent. Je nach Aufstellungswinkel und Untergrund lassen sich so fünf bis 25 Prozent mehr Energie gewinnen. Besonders effektiv zeigen sich bifaziale Module über hellen Oberflächen wie frischem Beton, der bis zu 80 Prozent des Lichts reflektiert.

Die Konstruktion bifazialer Module unterscheidet sich grundlegend von herkömmlichen Modulen: Statt einer undurchsichtigen Rückseitenfolie kommen transparente Materialien oder eine zweite Glasscheibe zum Einsatz (Glas-Glas-Design). Dadurch steigt das Gewicht um etwa zwei bis drei Kilogramm pro Modul, die mechanische Stabilität verbessert sich jedoch erheblich. Hochwertige bifaziale Module nutzen n-Typ-TOPCon- oder -HJT-Zellen, da diese von beiden Seiten optimal funktionieren.

Besonders effektiv sind bifaziale Module bei erhöhter Montage über hellen Oberflächen wie Kies oder Schnee. Für Balkonkraftwerke mit senkrechter Montage an Geländern können sie ebenfalls interessant sein, da sie sowohl direktes Sonnenlicht von vorn als auch reflektiertes Licht von hinten nutzen können. Ein weißer Balkonboden oder eine helle Hauswand können den Ertrag um zusätzliche zehn bis 15 Prozent steigern. Auch bei der Montage an einem Zaun kommen ihre Stärken natürlich voll zum Tragen. Die Mehrkosten betragen meist acht bis zwölf Prozent gegenüber monofazialen Modulen, diese amortisieren sich aber durch die höheren Erträge meist innerhalb von zwei bis drei Jahren.

n-Typ-Silizium – weniger Leistungsverlust, mehr Laufzeit

n-Typ-Silizium unterscheidet sich vom herkömmlichen p-Typ durch eine andere Dotierung des Grundmaterials. Der entscheidende Vorteil: n-Typ-Module zeigen praktisch keine lichtinduzierte Degradation (LID) und altern langsamer.

Während p-Typ-Module im ersten Jahr oft zwei bis drei Prozent Leistung verlieren, bleiben n-Typ-Module stabiler. Über 25 Jahre betrachtet kann dieser Unterschied erheblich sein. Moderne n-Typ-Module wie die TOPCon-Technologie erreichen nicht nur höhere Anfangswirkungsgrade, sondern behalten diese auch länger. Die Mehrkosten von zehn bis 20 Prozent amortisieren sich durch die höhere Langzeitleistung.

Dünnschichtmodule – flexibel und kostengünstig

Dünnschichtmodule verwenden deutlich weniger Halbleitermaterial als kristalline Varianten. Die wichtigsten Technologien sind amorphes Silizium (a-Si), Cadmiumtellurid (CdTe) und CIGS (Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid). Die CIGS-Technologie zeigt dabei unter den Modulen mit Dünnschichttechnik den höchsten Wirkungsgrad – mit etwa 17,5 Prozent.

Der Hauptvorteil liegt in der Flexibilität: Dünnschichtmodule lassen sich auf flexible Substrate aufbringen und sind bei schwachem Licht oft effizienter als kristalline Module. Allerdings benötigen sie aufgrund des geringeren Wirkungsgrads mehr Fläche für die gleiche Leistung. Für Balkonkraftwerke sind sie daher meist nicht die erste Wahl.

Balkonkraftwerke: Wirtschaftlichkeit und Amortisation

Die Anschaffungskosten für ein Balkonkraftwerk liegen derzeit zwischen 300 und 1.200 Euro, abhängig von Modulleistung, Komponenten-Qualität und optionaler Speicherlösung. Bei einem typischen Jahresertrag von 600 bis 900 Kilowattstunden (kWh) und aktuellen Strompreisen von etwa 40 Cent/kWh ergibt sich bei einer sehr hohen Eigenverbrauchsquote von 80 Prozent eine jährliche Ersparnis von 195 bis 290 Euro.

Die Amortisationszeit beträgt somit zwei bis fünf Jahre. TOPCon-Module mit höherem Wirkungsgrad kosten zwar mehr, erwirtschaften aber auch höhere Erträge. Bifaziale Module können bei günstiger Aufstellung die Mehrkosten durch höhere Erträge kompensieren. Dünnschichtmodule sind günstiger, benötigen aber mehr Fläche und erreichen geringere spezifische Erträge.

Ausblick und Fazit – eine strahlende Solar-Zukunft?

Die Solarpanel-Technologie entwickelt sich rasant weiter. Perowskit-Tandemzellen versprechen Wirkungsgrade von über 30 Prozent, sind aber noch nicht marktreif. TOPCon-und n-Typ-Technologien etablieren sich als neue Standards und verdrängen zunehmend herkömmliche p-Typ-PERC-Module.

Für Balkonkraftwerke empfehlen sich derzeit monokristalline Module mit mindestens 20 Prozent Wirkungsgrad. TOPCon-Technologie bietet das beste Verhältnis aus Effizienz, Langzeitstabilität und Preis. Bifaziale Module sind bei geeigneter Aufstellung eine interessante Option für Mehrerträge. Die vereinfachten Anmeldeverfahren und höheren Einspeisegrenzen machen Balkonkraftwerke zu einer attraktiven Option für den Einstieg in die Solarenergie.

Das könnte Sie auch interessieren ...