Sockel abdichten: Der ultimative Leitfaden zu trockenen Wänden

Der Sockel ist die stabile Basis jedes Hauses. Eine funktionstüchtige Sockelabdichtung schützt das tragende Mauerwerk, das dem Haus Stabilität gibt.

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link bzw. mit Symbol) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Ein gut abgedichteter Haussockel ist essenziell, um Ihr Zuhause vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen und die Bausubstanz langfristig zu erhalten. In diesem Ratgeber erfahren Sie, warum eine Sockelabdichtung wichtig ist, welche Materialien sich dafür eignen und wie Sie Schritt für Schritt den Sockel selbst abdichten.

Warum ist eine Sockelabdichtung wichtig?

Der Sockelbereich Ihres Hauses ist besonders anfällig für Feuchtigkeitseinwirkungen. Regenwasser, Spritzwasser und aufsteigende Bodenfeuchte können ungehindert in das Mauerwerk eindringen, wenn der Sockel nicht ausreichend abgedichtet ist. Dies kann zu einer Reihe von Problemen führen:

Feuchtigkeitsschäden: Durchfeuchtetes Mauerwerk verliert seine Tragfähigkeit und kann zu Rissen führen.

Schimmelbildung: Feuchte Wände bieten ideale Bedingungen für Schimmel, der die Gesundheit der Bewohner beeinträchtigen kann.

Frostschäden: Eindringende Feuchtigkeit kann bei Frost gefrieren und das Mauerwerk durch die Volumenzunahme beschädigen.

Ohne einen intakten Sockelputz ist der Gebäudesockel schutzlos der Witterung und schädlichen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Eine fachgerechte Sockelabdichtung bewahrt Ihr Haus vor diesen Risiken. Wenn Sie den Sockel abdichten, schützen Sie die stabile Basis Ihres Eigenheims, erhalten die Bausubstanz und bewahren den Wert Ihrer Immobilie.

Es gibt verschiedene Indikatoren, die auf eine unzureichende Abdichtung des Sockels hinweisen:

Feuchte Stellen und Schimmelbildung: Sichtbare Feuchtigkeit oder Schimmel an den Innen- oder Außenwänden im Sockelbereich.

Abblätternder Putz und Risse: Der Putz löst sich ab, oder es bilden sich Risse im unteren Wandbereich.

Salzausblühungen: Weiße, kristalline Ablagerungen auf der Wandoberfläche, verursacht durch auskristallisierende Salze aus dem Mauerwerk.

Wenn Sie solche Anzeichen bemerken, ist es ratsam, die Sockelabdichtung zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern.

Praxistipp: Ist der Sockel nur punktuell von außen beschädigt, genügt es zum Schutz vor Spritzwasser in der Regel, die Putzschäden beizuspachteln und den Sockelputz wieder zu verschließen – wie das geht, zeigt das folgende Video:

Anleitung Schritt für Schritt den Sockel abdichten

Die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt im Detail, wie Sie den Sockel abdichten und mit einem einfachen mehrlagigen Sockelputz für eine ausreichende Abdichtung zum Schutz Ihres Hauses aufbauen.

Den Sockelputz zu erneuern ist nur sinnvoll, wenn die Außenwandabdichtung der erdberührten Teile intakt ist. Hat die Vertikalsperre der Kellerwände eine oder mehrere Leckagen, dringt weiterhin Feuchtigkeit ein, steigt im Mauerwerk hoch und führt auch im Sockel zur Durchfeuchtung und zu sichtbaren Putzschäden. Sanieren Sie in diesem Fall zunächst die Kellerabdichtung von außen und erneuern im Anschluss auch die Sockelabdichtung.

Typische Arbeitsschritte bei der Sockelabdichtung

Eine fachgerechte Sockelabdichtung erfordert sorgfältige Planung und Ausführung. Hier eine allgemeine Anleitung:

Vorbereitung des Untergrunds:

Entfernen Sie großzügig alten, lockeren, beschädigten oder durchfeuchteten Putz bis aufs Mauerwerk. Kratzen Sie auch salzbelastete Fugen etwa zwei Zentimeter tief aus. Anschließend lassen Sie die freigelegte Wand ausreichend trocknen, bevor Sie mit der Abdichtung beginnen.

Auswahl des geeigneten Materials:

Wählen Sie das Abdichtungsmaterial entsprechend den Gegebenheiten vor Ort und den Anforderungen an die Abdichtung aus – eine Übersicht der gängigen Materialien finden Sie weiter unten im Artikel.

Auftragen der Abdichtungsschicht:

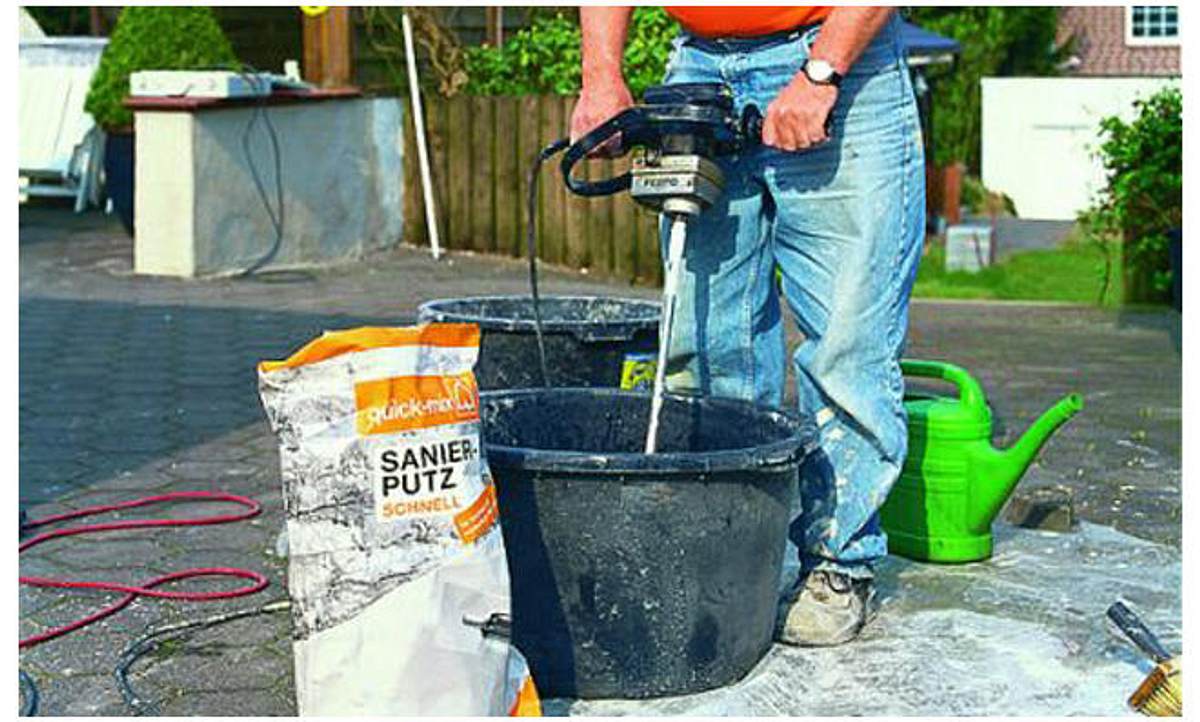

Rühren Sie nun eine Dichtschlämme gemäß Herstellerangaben an und tragen Sie die Masse mit einer Kelle oder einem Quast – ggf. in mehreren dünnen Lagen – auf.

Praxistipp: Vor allem auf nicht mineralischen Untergründen (etwa auf Bitumenanstrichen) lohnt es sich, zuerst eine Grundierung aufzutragen, um die Haftung der folgenden Dichtschlämme zu verbessern.

Spritzbewurf als Haftvermittler:

Nach der mineralischen Dichtungsschlämme tragen Sie einen Spritzbewurf aus Zementmörtel als Haftbrücke auf.

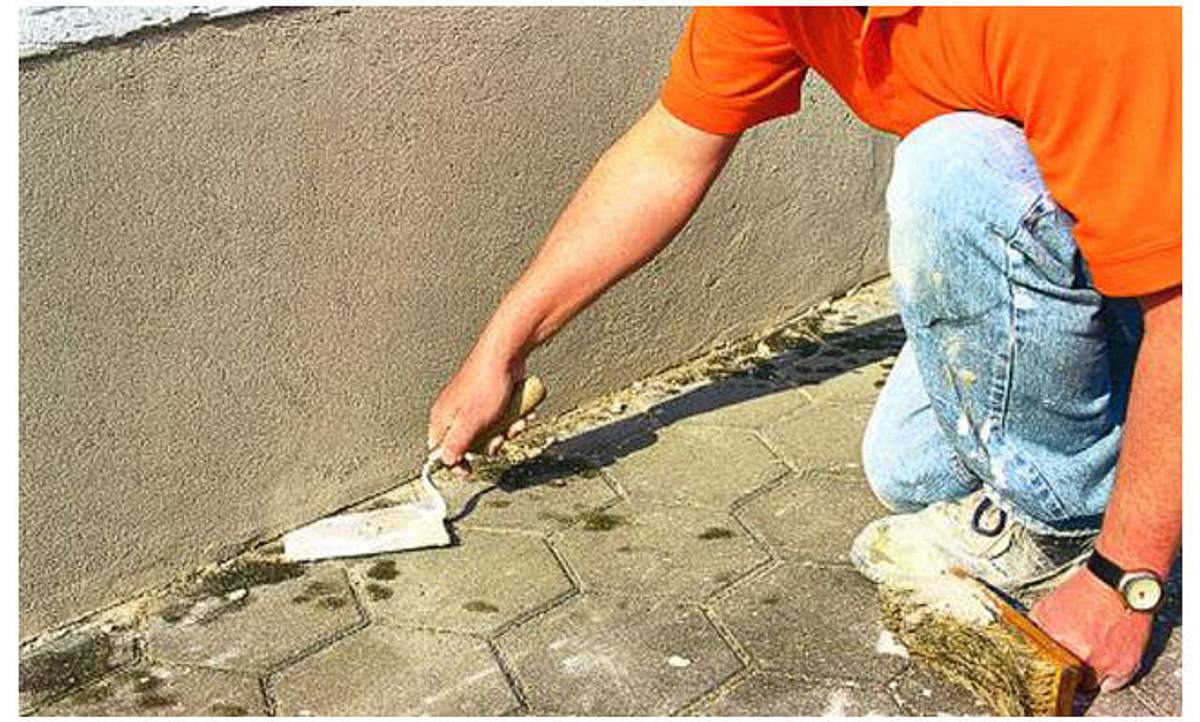

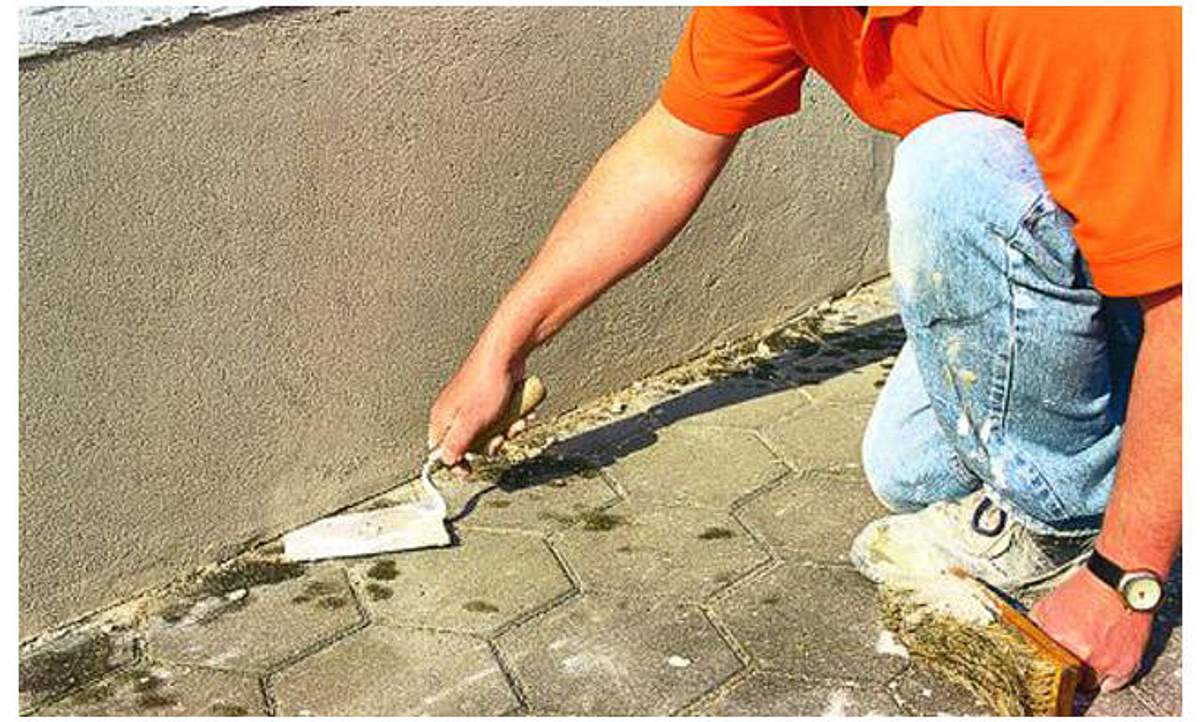

Aufbringen des Sockelputz:

Nun mischen Sie den Sockelputz an und verputzen damit das freigelegte Mauerwerk des Gebäudesockels. Ideal ist es, den Sockelputz in zwei Lagen aufzubringen – ca. zwei bis vier Zentimeter dick sollte am Schluss die Gesamtstärke des Sockelputzes messen. Wichtig: Trocknungszeit beachten – lassen Sie jede Schicht vollständig trocknen, bevor Sie die nächste auftragen!

Praxistipp: Putzen Sie in die erste Lage des mineralischen Sockelputzes ein Armierungsgewebe ein, welches Spannungen im Putz durch Bauwerksbewegungen aufnimmt, um die Rissbildung im Sockelputz zu begrenzen.

Fassadenputz vergüten:

Ggf. folgt nun noch der Auftrag eines dekorativen Oberputzes oder Sie streichen den Sockelbereich einheitlich mit einer geeigneten Fassadenfarbe.

Nachbehandlung und Trocknungszeit:

Solange die einzelnen Schichten der Sockelabdichtung noch trocknen, sollten Sie den Sockel vor Regen, Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen – z. B. mit einer Folie, die oberhalb der Sockelzone an der Fassade befestigt ist.

Dieser Artikel beschreibt die Abdichtung des Gebäudesockels – also der unteren Fassadenbereiche, die aus dem Erdreich herausragen. Um die Wandflächen unterhalb des Bodenniveaus abzudichten, sind umfangreichere Arbeiten erforderlich, um die Kellerwände zuverlässig vor Feuchtigkeit zu schützen. Diese Anleitungen helfen Ihnen bei der Abdichtung der Kellerwände:

Geeignete Materialien für die Sockelabdichtung

Für die Abdichtung des Sockels stehen verschiedene Materialien zur Verfügung, die je nach Anforderung und Untergrund ausgewählt werden sollten:

Dichtschlämme sind zementgebundene, mineralische Abdichtungsmaterialien, die eine wasserundurchlässige, aber diffusionsoffene Schicht bilden. Sie eignen sich besonders für mineralische Untergründe und sind einfach in der Anwendung. Es gibt flexible und starre Varianten:

• Flexible Dichtschlämme enthalten spezielle Kunststoffvergütungen (sehr feine Kunststofffasern, die wie ein Armierungsgewebe funktionieren), die Bewegungen im Bauwerk ausgleichen können und die Entstehung von Rissen im Sockelputz reduzieren. Ideal für Bereiche, die Setzungen oder Temperaturschwankungen ausgesetzt sind!

• Starre Dichtschlämme basieren auf zementären Bindemitteln und sind mechanisch sehr widerstandsfähig. Geeignet für stabile, wenig bewegliche Untergründe.

Der Auftrag von Dichtschlämmen erfolgt in mehreren Schichten, wobei jede Schicht vollständig trocknen muss, bevor die nächste aufgetragen wird.

Bitumenhaltige Abdichtungen, oder auch kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB), sind pastöse Materialien, die eine dicke, hochelastische und wasserdichte Schicht bilden. Sie sind besonders widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit und eignen sich gut für den Schutz des Sockels gegen das Eindringen von Wasser aus dem Erdreich. Allerdings sind sie meist nicht diffusionsoffen, was bei bestimmten Bauweisen berücksichtigt werden sollte.

Der Einsatz bitumenhaltiger Abdichtungen ist im oberirdischen Sockelbereich in der Regel nicht erforderlich!

Wenn ohnehin die Abdichtung der erdberührten Außenwände erneuert wird, kann der bituminöse Dichtanstrich bis auf Höhe der Sockelzone fortgeführt werden, um den Feuchtigkeitsschutz der Fassade zu verbessern. Wird lediglich der luftberührte Sockel neu abgedichtet, sind Bitumendickbeschichtungen nicht erforderlich – je nach Produkt haftet auch der anschließend aufzutragende zementöse Sockelputz schlechter!

Kalkzementputz ist ein mineralischer Putz, der aus einer Mischung von Kalk, Zement und Sand besteht. Diese Kombination verleiht ihm eine hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit. Durch den Zementanteil besitzt er eine erhöhte Druck- und Abriebfestigkeit, während der Kalkanteil für Diffusionsoffenheit sorgt, was bedeutet, dass der Putz wasserdampfdurchlässig ist und Wasser(-dampf) aus feuchtem Mauerwerk entweichen kann. Als Außenputz schützt Kalkzementputz Fassaden vor Witterungseinflüssen wie Regen und Frost und bietet eine robuste Oberfläche.

Sanierputze sind spezielle Putzsysteme, die feuchte- und salzbelastetes Mauerwerk sanieren und schützen. Sie sind diffusionsoffen und ermöglichen das Austrocknen des Mauerwerks, während sie gleichzeitig Salzausblühungen unterdrücken und so das Abplatzen des Putzes verhindern. Sanierputze werden oft in Kombination mit anderen Abdichtungsmaßnahmen eingesetzt.

Was kostet eine Sockelabdichtung?

Hier muss man die Materialkosten für den Sockelputz und die Lohnkosten für das Verputzen des Sockels auseinanderhalten:

Ein 25-kg-Sack einfachen Zementmörtel erhält man schon für drei Euro. Je besser der Zementputz ist (etwa kunststoffvergütet für bessere Haftung und geringere Rissbildung), desto teurer wird es. Aber das Material macht nicht das Gros der Kosten einer Sockelabdichtung aus, sondern der Arbeitslohn.

Hier müssen Sie mit etwa 15-20 Euro pro Quadratmeter verputzter Fläche rechnen. Je nach geforderter Güte des Oberputzes können die Handwerkerkosten hier auch noch steigen. Allerdings lässt sich bei diesem Kostenpunkt durch Eigenleistung viel Geld sparen – die Anleitung oben zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Sockel selbst abdichten!

Die Kosten für eine Sockelabdichtung variieren je nach Material, Umfang der Arbeiten und ob Sie den Sockel selbst abdichten oder einen Fachbetrieb beauftragen. Hier eine grobe Übersicht:

Material | Kosten pro qm |

|---|---|

Dichtschlämme | 12 bis 17 Euro |

Sanierputz | 10 bis 20 Euro |

Zementärer Mörtel | 3 bis 10 Euro |

Lohnkosten Handwerker | 15 bis 25 Euro |

Bitte beachten Sie, dass diese Preise variieren können und eine genaue Kalkulation von den spezifischen Gegebenheiten abhängt.

Unzureichende Vorbereitung des Untergrunds: Ein nicht gründlich gereinigter oder getrockneter Untergrund kann die Haftung der Abdichtung beeinträchtigen.

Verwendung ungeeigneter Materialien: Nicht jedes Abdichtungsmaterial ist für jeden Untergrund oder jede Beanspruchung geeignet.

Missachtung der Trocknungszeiten: Zu kurze Trocknungszeiten zwischen den Schichten können die Wirksamkeit der Abdichtung mindern.

Vernachlässigte Pflege des Gebäudesockels: Kontrollieren Sie den Sockelbereich regelmäßig auf Risse, Ausblühungen, Blasen oder losen Putz und beheben Sie kleinere Schäden sofort, ehe Wasser eindringt und größere Schäden verursacht. Tipp: Unkraut am Übergang zwischen Boden und Fassade regelmäßig entfernen, um den Sockel vor „Unterwanderung durch Wurzelwerk“ zu schützen!

FAQ: Sockelabdichtung – die häufigsten Fragen

Wann ist eine Sockelabdichtung angezeigt?

Wenn der Putz am Sockel des Hauses Blasen wirft, in Schuppen vom Mauerwerk abplatzt oder mürbe zerbröselt, dann ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass die Sockelabdichtung nicht mehr richtig funktioniert. Abplatzende Putzschollen oder durchfeuchteter Sockelputz zeigen deutlich an, dass der Socke neu abgedichtet werden sollte.

Wer muss den Sockel abdichten?

Jeder Eigentümer, der sein Haus erhalten möchte, sollte den Sockel abdichten. Beim Neubau ist die Sockelabdichtung Routine. Aber gerade bei alten Häusern ist es zeitweise angezeigt und ratsam, die Sockelabdichtung zu erneuern – meist, weil sich unter der Abdichtung Feuchtigkeit im Mauerwerk gesammelt hat.

Sockelabdichtung: Wer macht das?

Beim Neubau übernimmt das der Maurer oder der Putzer – oder halt der Generalunternehmer. Nachträglich kann jeder geübte Heimwerker einen Sockel abdichten.

Wie kann ich den Sockel selbst abdichten?

Für die Sockelabdichtung oberhalb des Erdbodens genügt in der Regel ein zweischichtiger Putzaufbau aus wasserabweisendem Zementputz, wie in der Bildergalerie Schritt für Schritt gezeigt.

Womit muss ich den Sockel abdichten?

Zementäre Mörtel eignen sich bestens dazu, um die Wand wasserdicht abzudichten. So ist der Sockel ideal vor mechanischen und witterungsbedingten Einflüssen geschützt. Zusätzliche Beschichtungen aus Bitumen, wie bei der Kellerabdichtung üblich, sind hier nicht erforderlich. Meist wird die Bauwerksabdichtung aus dem Erdreich ohnehin über Oberkante Gelände hinausgeführt, so dass der Sockel durch diese Abdichtung zusätzlich isoliert ist.

Sockelabdichtung: wie tief, wie hoch?

Die Frage nach der Höhe der Abdichtung ist im Bestand meist einfach zu klären: so hoch, wie der Sockel halt über das Gelände hinausragt! Beim Neubau rät man dazu, dass die Kellerabdichtung mindestens 30 cm über das Erdreich geführt werden soll. Ein 30-cm-Sockel wirkt an vielen (mehrgeschossigen) Häusern aber unproportional. 50-80 cm hoch sollte der Sockelputz schon ausgeführt werden, denn so hoch spritzt auch gern mal das Wasser, das bei einem kräftigen Regenguss auf die Pflasterfläche vor der Fassade prasselt!

Welche Funktion hat der Sockel eines Hauses eigentlich?

Ein Putzsockel ist gerade bei einschaligen Mauerwerksbauten die typische Art, wie man den Übergang des aufragenden Mauerwerks aus dem Erdreich an die Oberfläche ausbildet. Der Sockel schafft die Verbindung zwischen den erdberührten Bauteilen – etwa dem Kellergeschoss – und dem oberirdisch aufragenden Mauerwerk. Der Sockelbereich ist meist dicker als das Mauerwerk im Erdgeschoss und erfüllt gleich mehrere Aufgaben:

Der Sockel trägt "optisch" die Last des Gebäudes in den Boden ab, er ist das oberirdisch sichtbare Fundament, auf dem das Haus ruht.

Zugleich hebt der Sockel das Erdgeschoss "aus dem Staub" und sorgt so für einen würdigen Abstand zum Erdboden.

Das Sockelgeschoss schützt die Wohnräume im Hochparterre auch vor Hochwasser und Überflutung – oder einfach nur vor neugierigen Blicken von Passanten auf dem Bürgersteig.

Der Sockel schützt auch die Fassade, indem Regenwasser leichter abtropfen kann und die empfindliche Putzfassade "aus dem Gefahrenbereich gehoben" wird.

Der Sockel schützt außerdem das Mauerwerk vor Schäden durch Anprall (etwa durch Autos), Feuchte (Schlagregen, stehendes Oberflächenwasser), Chemikalien (Spritzwasser, das Rückstände von Düngern, Streugut, Salz, Öl, ... enthält) oder Schmutz.

Fazit: Sockel abdichten – so schützen Sie Ihre Fassade effektiv

Eine fachgerechte Sockelabdichtung ist entscheidend für den Schutz Ihres Hauses vor Feuchtigkeitsschäden. Mit der richtigen Vorbereitung, Materialwahl und sorgfältigen Ausführung können Sie die Abdichtung selbst durchführen und so zur Werterhaltung Ihres Hauses beitragen. Bei Unsicherheiten oder komplexen Fällen ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.

Das könnte Sie auch interessieren ...