Das bedeutet die 800-Watt-Grenze bei Balkonkraftwerken

Die aktuelle Regelung für Balkonkraftwerke erlaubt bis 800 Watt Leistung. Was bedeutet das konkret, warum geht nicht mehr – und gibt es Schlupflöcher?

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link bzw. mit Symbol) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Mit dem Inkrafttreten des Solarpakets I im Mai 2024 hat die Bundesregierung die rechtlichen Rahmenbedingungen für sogenannte Steckersolargeräte angepasst. Eine zentrale Neuerung für Balkonkraftwerke, wie die Geräte umgangssprachlich genannt werden, betrifft die zulässige Einspeiseleistung: Diese wurde nämlich von 600 auf 800 Watt angehoben. Die Änderung bietet den Betreibern solch kleiner Photovoltaikanlagen mehr Spielraum beim Einsatz leistungsstärkerer Wechselrichter.

800-Watt-Grenze: Auf den Wechselrichter kommt es an

Vor der Gesetzesänderung war der Betrieb von Mini-Photovoltaikanlagen mit einer Ausgangsleistung bis maximal 600 Watt erlaubt, seit letztem Mai sind es bekanntlich 800 Watt. Dieser Wert bezieht sich aber nicht auf das Leistungsmaximum der angeschlossenen Solarmodule, das in der Regel in der Einheit Wattpeak (Wp) angegeben wird, sondern auf die Leistung (in Watt), die der Wechselrichter ausgibt.

Laut Gesetz gilt eine Anlage noch als Balkonkraftwerk, wenn deren installierte Leistung – damit meint der Gesetzgeber die Wp-Summe der Module – insgesamt bis zu zwei Kilowatt und dessen Wechselrichterleistung insgesamt bis zu 800 Voltampere beträgt. Den verwirrenden Begriff Voltampere kann man an dieser Stelle vernachlässigen, ist er quasi gleichbedeutend mit Watt. Tatsächlich wird die Wechselrichterleistung in der Praxis, also zum Beispiel bei der Beschreibung der Geräte in Onlineshops, durch die Bank in Watt und nicht in Voltampere angegeben.

Konkret bedeutet das in der Praxis: Wer zum Beispiel vier Module betreibt, die maximal je 400 Wp leisten können, der kommt auf eine installierte Leistung von 1,6 kWp. Damit bleibt er unter der 2-kW-Grenze und profitiert von den vereinfachten Regeln für Balkonkraftwerke. Der entscheidende zweite Punkt ist aber eben der Wechselrichter: Der Gleichstrom der vier Module muss schließlich durch den Wechselrichter, bevor er im Haus genutzt werden kann. Und ein 800-Watt-Wechselrichter lässt eben nur maximal 800 Watt durch.

Was passiert mit dem Strom-Überschuss?

Das bedeutet in der Praxis, dass bei bestem Sonnenschein zur Mittagszeit de facto Stromertrag verloren geht. Wenn nämlich die Module mit ihrer installierten Leistungskapazität von 1.600 Wp dann zum Beispiel zwischen 1.200 und 1.500 Watt an Gleichstrom erzeugen, dürfen trotzdem nur 800 Watt davon ins Haus. Das ist ärgerlich, angesichts der gesetzlich erlaubten Maximalgrenze aber nicht anders möglich, wenn man keinen Solarspeicher hat.

Dass es trotz der 800-Watt-Grenze sinnvoll sein kann, so viel Leistung zu installieren, hat vor allem zwei Gründe: Zum einen sind die Preise für Solarmodule in den vergangenen Jahren gefallen bei gleichzeitiger Weiterentwicklung der Technik – ein bestehendes Balkonkraftwerk mit zwei weiteren bifazialen 500-Wp-Modulen zu erweitern kostet nicht mehr viel. Zum anderen ist nicht immer sonnige Mittagszeit: Mit 1.600 oder gar 2.000 Wp Modulleistung kommt man auch bei leichter Bewölkung sowie vor- oder nachmittags viel öfter an die 800-Watt-Grenze des Wechselrichters heran, kann also insgesamt trotz der Wechselrichter-Beschränkung viel mehr Solarstrom ins Hausnetz einspeisen.

Warum sind bei Balkonkraftwerken nur 800 Watt erlaubt?

Ohne sich zu sehr in technischen Details zu verlieren, geht es bei der Festlegung der 800-Watt-Grenze um Themen wie Netzverträglichkeit und Rückwirkungsfreiheit. Grundsätzlich ist das öffentliche Stromnetz nämlich darauf ausgelegt, Energie zentral zu verteilen – und nicht, Energie dezentral zurückzunehmen. Eine Begrenzung der Einspeiseleistung verhindert Überlastungen in Niederspannungsnetzen und senkt das Risiko von Netzinstabilitäten.

Damit ein Gerät rückwirkungsfrei ist – also keinen negativen Einfluss auf andere Geräte oder das Netz selbst ausübt –, sollte es bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten. Die 800-Watt-Grenze wurde so gewählt, dass der Betrieb als netztechnisch unbedenklich gilt. Hinsichtlich der Strominstallation im Haus soll die Grenze gewährleisten, dass Kabel, Sicherungen und Steckdosen nicht überlastet werden – auch wenn so eine kleine Solar-Anlage viele Stunden am Tag läuft.

Beschlossen wurde die 800-Watt-Regel auf politischer Ebene bekanntlich im Rahmen des Solarpakets I, und zwar durch den Deutschen Bundestag. Grundlage dafür ist die technische Norm VDE-AR-N 4105 mit der Überschrift „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“. Herausgeber dieses Normenkatalogs ist das VDE FNN, das Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE, dem Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik. Der neue Grenzwert wurde mit der VDE-Novelle vom April 2024 festgelegt, und zwar von den davor geltenden 600 auf jetzt 800 Voltampere.

Wechselrichter mit 1.600 oder 2.000 Watt

Vor dem Mai 2024 waren maximal 600 Watt Wechselrichterleistung bei Balkonkraftwerken erlaubt – wer bereits ein Gerät mit 800 Watt besaß, musste die Leistung des Wechselrichters auf 600 Watt drosseln. Viele Händler boten das Vornehmen dieser Einstellung bereits als Dienstleistung an, damit der Endverbraucher im Zweifelsfall bestätigen kann, dass die Leistung ordnungsgemäß nur 600 Watt beträgt. Mit dem Wegfall der 600-Watt-Grenze hat sich dieses Thema für viele Balkonsolar-Fans erledigt – denn nur ganz wenige Komplett-Sets für Balkonkraftwerke werden mit Wechselrichtern verkauft, die zum Beispiel 1.600 oder 2.000 Watt Leistung haben.

Warum auch, könnte man an dieser Stelle fragen. Solche Geräte sind teurer und schwerer, dürfen aber trotzdem nicht mehr Solarstrom ins Hausnetz einspeisen. Zwei Punkte könnten aber für einen solchen Wechselrichter sprechen: Zum einen haben Wechselrichter wie der Hoymiles HMS-1600-4T nicht nur zwei, sondern gleich vier MPP-Tracker – das sorgt dafür, dass auch vier komplett unterschiedliche Module stets an ihrem jeweiligen Leistungsmaximum betrieben werden können. Noch mehr Infos zur Funktionsweise von Wechselrichtern und der Bedeutung des MPP-Trackings finden Sie in folgendem Artikel.

Außerdem wäre es theoretisch möglich, dass sich VDE und der Bund dafür entschieden, die maximale Leistung für Balkonkraftwerke noch einmal zu erhöhen — auf dann beispielsweise 1.000 oder 1.200 Watt. Wer dann bereits mit einem gedrosselten Modell mit mehr Power in der Hinterhand unterwegs ist kann die Leistung erhöhen, ohne sich ein neues Gerät kaufen zu müssen.

Wechselrichter auf 800 Watt drosseln

Nach wie vor gibt es in Internet-Shops Angebote für bereits gedrosselte Wechselrichter mit 1.600 oder 2.000 Watt, die auf 800 Watt runtergeregelt sind, damit sie als simples Balkonkraftwerk angemeldet werden können. Gleichzeitig möchten wir an dieser Stelle vor unseriösen Anbietern warnen, die eine solche Bestätigung gegen Zahlung eines bestimmten Betrags anbieten – ohne dass sie selbst als Hardware-Verkäufer die Drosselung vornehmen. Ob ein derartiges Zertifikat bei der etwaigen Kontrolle durch den Netzbetreiber anerkannt wird, ist nämlich völlig offen.

Generell gilt in diesem Fall: Kommt bei einem Balkonkraftwerk ein leistungsstärkerer Wechselrichter zum Einsatz, der auf 800 Watt gedrosselt wurde, besteht die Nachweispflicht, dass dies tatsächlich vorgenommen wurde. Diese kann man vom (Online-) Händler erhalten, der die Drosselung vor dem Verkauf durchgeführt hat. Alternativ kann sie, je nach Hersteller und Modell, auch softwareseitig erzeugt werden. Hier ist allerdings zu beachten, dass zum Beispiel durch ein installateurseitig vergebenes Passwort verhindert wird, dass der Nutzer die Beschränkung wieder aufheben kann.

Es wäre schließlich allzu einfach, den stärkeren Wechselrichter mit einem bloßen Klick in der zugehörigen App auf 800 Watt zu drosseln und das Balkonkraftwerk dann mit 800 Watt Wechselrichterleistung beim Marktstammdatenregister anzumelden. Denn schließlich könnte derselbe Nutzer schon eine Stunde später die Grenze selbst erhöhen und mehr als 800 Watt ins Haus lassen. Eine Kontrolle durch den Netzbetreiber wäre quasi nicht möglich.

Balkonkraftwerk mit 800 Watt anmelden

Wer ein Balkonkraftwerk mit bis zu 800 Watt betreibt, ist gesetzlich verpflichtet, es im Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur zu registrieren. Die Anmeldung ist kostenlos und tatsächlich online ziemlich rasch erledigt.

Schritt 1: Nutzer-Registrierung im Online-Portal des Marktstammdatenregisters. Auf der offiziellen Homepage muss zunächst ein Benutzerkonto erstellt werden. Die Bestätigung erfolgt unmittelbar per E-Mail, über die das Konto aktiviert wird. Ein umständlicher Passwort-Brief und tagelange Wartezeiten – wie man sie etwa vom Steuerportal Elster kennt – entfallen hier zum Glück.

Schritt 2: Eintragen des Anlagenbetreibers. Auf die Registrierung folgt eine Aufforderung, sich als Anlagenbetreiber zu registrieren – in diesem Fall als Privatperson. Dort gibt man seinen Namen und seine Adresse an.

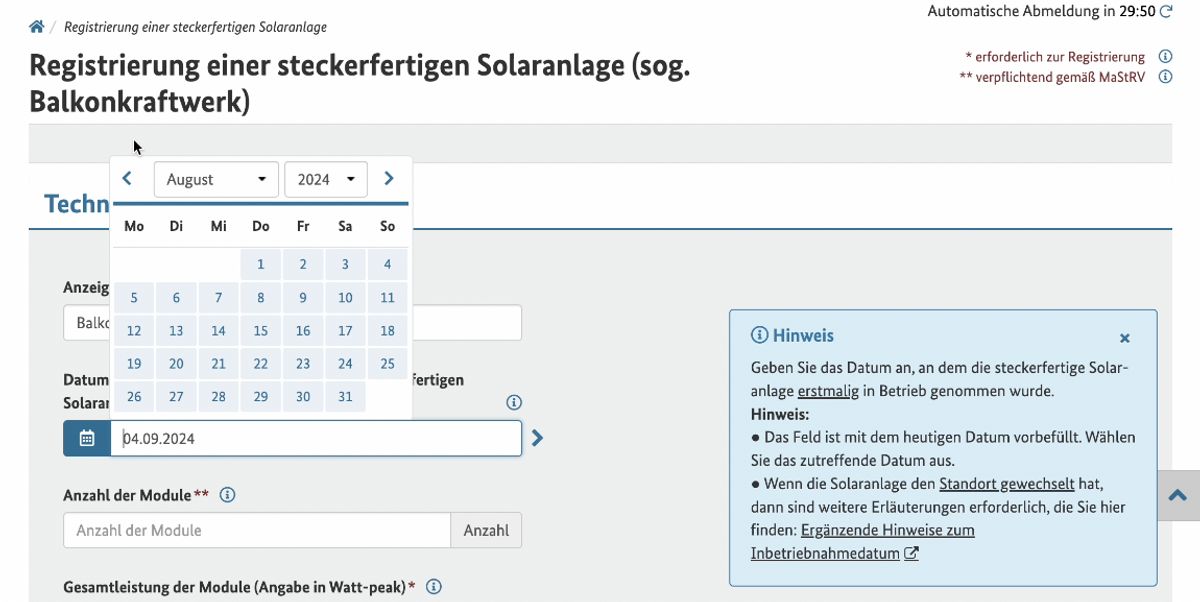

Schritt 3: Eintrag der Solaranlage. Jetzt kann man sein Balkonkraftwerk als Solaranlage anmelden. Man wählt als Typ "steckerfertige Solaranlage" aus und trägt dann nur ein paar weitere Infos ein: das Datum der Inbetriebnahme, die Anzahl sowie die gesamte Wp-Leistung der Module, zudem die Zählernummer des Stromzählers. Als Wechselrichter-Ausgangsleistung werden dann die erlaubten 800 Watt vermerkt.

Schritt 4: Abschluss und Bestätigung. Zum Schluss gilt es alle gemachten Angaben sorgfältig zu prüfen, gegebenenfalls noch Informationen zu einem Stromspeicher hinzuzufügen und die Anmeldung abzusenden. Anschließend lässt sich der sofort erstellte Registrierungsnachweis als PDF herunterladen.

Wichtiger Hinweis: Die Registrierung muss übrigens spätestens einen Monat nach der Inbetriebnahme erfolgen – bei Nichtmeldung drohen zumindest theoretisch empfindliche Bußgelder. Alle weiteren Details zu den Regeln und Gesetze für Balkonkraftwerke – inklusive drohender Strafen bei Missachtung – hat selbst.de für Sie bereits an dieser Stelle zusammengefasst.

Was ist ein Balkonkraftwerk?

Ein Balkonkraftwerk ist eine kleine Solaranlage, die man einfach zu Hause in die Steckdose stecken und online anmelden kann. Das wichtigste Element sind die Solarmodule – hier wird der Sonnenschein in Strom "umgewandelt". Die zweite wesentliche Komponente ist der Mikro-Wechselrichter, dieses Gerät wandelt den von den PV-Modulen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um, der dann im Haushalt verbraucht werden kann. Schließlich braucht es noch eine Halterung für den gewünschten Montage-Ort, zum Beispiel an der Balkonbrüstung, auf einem Flachdach oder direkt an der Hauswand.

Wie viel Leistung darf ein Balkonkraftwerk haben?

Damit eine PV-Anlage als Balkonkraftwerk mit vereinfachter Anmeldung durchgeht, darf laut der Bundesregierung die installierte Leistung insgesamt 2.000 Watt nicht überschreiten. Es sind also beispielsweise vier Solarmodule à 500 Wp Leistung erlaubt. Allerdings müssen diese 2.000 Watt Modulleistung hinter einem Wechselrichter mit maximal 800 Watt Leistung hängen. In der Praxis bedeutet das: Auch an weniger sonnigen Tagen erreicht man die maximal erlaubten 800 Watt leichter, die ins Hausnetz eingespeist werden dürfen.

Wie lange hält ein Balkonkraftwerk?

Feste Glas-Solarmodule sind in der Regel nicht nur pflegeleicht, sondern auch ausgesprochen langlebig. Garantiezeiten von 15 bis 20 Jahren sind die Regel, vielfach verrichten die Module ihren Dienst aber auch signifikant länger. Derzeit gehen in der Bundesrepublik Module in Rente, die kurz vor oder nach der Jahrtausendwende installiert wurden. Auch Wechselrichter sind für den Dauereinsatz unter freiem Himmel ausgelegt, halten aber meist nicht ganz so lange durch – 15 Jahre sind aber trotzdem meist drin.

Muss ich ein Balkonkraftwerk anmelden?

Ja, es gesetzlich vorgeschrieben, dass steckerfertige Solaranlagen mit bis zu 800 Watt beim Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur angemeldet werden. Das geht online und ist ziemlich schnell erledigt. Die bis April 2024 zusätzlich notwendige Mitteilung an den örtlichen Netzbetreiber ist hingegen nicht mehr erforderlich.

Das könnte Sie auch interessieren ...