Balkonkraftwerk: So viel Ertrag ist tatsächlich möglich

Balkonkraftwerke erfreuen sich in Deutschland zunehmender Beliebtheit, sie gelten als günstiger Einstieg in die Solarenergie. Doch wie hoch fällt der Ertrag einer steckerfertigen Solaranlage mit bis zu 800 Watt wirklich aus?

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link bzw. mit Symbol) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

- Was gilt als Balkonkraftwerk?

- Balkonkraftwerke: Rechtliche Rahmenbedingungen in Deutschland

- Welche Faktoren beeinflussen den Ertrag von Balkonkraftwerken?

- Macht der Modul-Wirkungsgrad den Unterschied?

- Diesen Ertrag bringen Balkonkraftwerke in Deutschland unter optimalen Bedingungen

- Balkonkraftwerke: So den Eigenverbrauch optimieren

- Wirtschaftlichkeit und Amortisierung

- Fazit: So viel Etrag liefert ein Balkonkraftwerk

Die Energiewende im Kleinformat erlebt in Deutschland einen regelrechten Boom. Steckerfertige Balkonkraftwerke ermöglichen es auch Mietern oder Wohnungseigentümern ohne eigene Dachfläche, problemlos in die Produktion von eigenem Solarstroms einzusteigen. Die kompakten Photovoltaikanlagen werden dabei einfach an der Balkonbrüstung, im Garten oder auf der Terrasse installiert und per Schuko-Stecker mit dem Hausstromnetz verbunden.

Doch bei aller Freude über einfache Regeln und fallende Preise stellen sich viele Interessierte trotzdem eine ganz bestimmte Frage: Wie viel Strom kann ein Balkonkraftwerk tatsächlich erzeugen und wann amortisieren sich die Anschaffungskosten? Wir beleuchten alle relevanten Aspekte rund um den Energieertrag und die Wirtschaftlichkeit von Balkonkraftwerken.

Was gilt als Balkonkraftwerk?

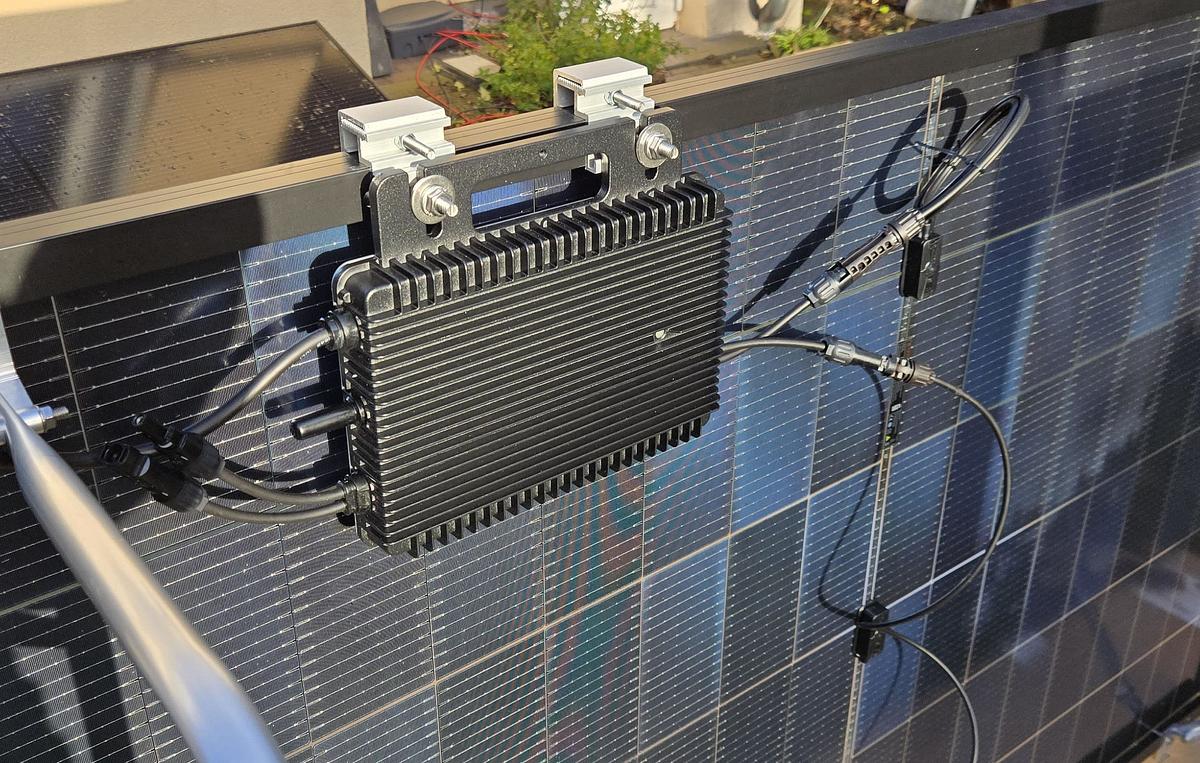

Balkonkraftwerke, gerne auch Mini-PV-Anlagen oder Steckersolargeräte genannt, bestehen im Wesentlichen aus ein bis vier Solarmodulen und einem Wechselrichter. Die Solarzellen der Module erzeugen Gleichstrom aus Sonnenlicht, der angeschlossene Wechselrichter konvertiert diesen dann in netzkompatiblen Wechselstrom. Über einen Schuko-Stecker oder eine spezielle Einspeisesteckdose (Wieland-Steckdose) wird der erzeugte Strom dann in das hauseigene Stromnetz eingespeist.

Ein besonderer Reiz dieser Systeme liegt in ihrer einfachen Installation und Anmeldung. Balkonkraftwerke benötigen im Normalfall keinen Elektriker für die Inbetriebnahme und können in vielen Fällen vom Nutzer selbst montiert werden. Die erzeugten Strommengen werden vorrangig im eigenen Haushalt verbraucht und reduzieren so den Strombezug aus dem öffentlichen Netz. Überschüssige Energie fließt unentgeltlich ins Netz zurück, auf komplizierte Vergütung und Bürokratie wird in der Regel verzichtet.

Balkonkraftwerke: Rechtliche Rahmenbedingungen in Deutschland

Die Regelungen für Balkonkraftwerke wurden vor allem im letzten Jahr deutlich vereinfacht. Besonders wichtig: Die maximale Leistung war lange auf 600 Watt beschränkt, seit Mai 2024 sind jedoch bis zu 800 Watt erlaubt, wenn man die einfachere Anmeldeprozedur über das Marktstammdatenregister nutzen möchte. Diese Begrenzung bezieht sich auf die Ausgangsleistung des Wechselrichters – die Modulleistung kann durchaus höher liegen, in der Praxis sind bis zu 2.000 Wattpeak erlaubt. Folgende Punkte sind rechtlich besonders relevant:

Maximalleistung: Seit Mai 2024 dürfen die Wechselrichter von Balkonkraftwerken eine Einspeiseleistung von bis zu 800 Watt aufweisen. Dabei ist die Gesamtleistung der angeschlossenen Solarmodule auf 2.000 Wp begrenzt.

Anmeldepflicht: Jedes Balkonkraftwerk, das nicht mehr als 800 Watt leistet, muss nur noch im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur angemeldet werden. Die Anmeldung ist kostenlos und erfolgt online. Eine Anmeldung beim lokalen Netzbetreiber ist nicht mehr erforderlich.

Wechselrichter: Die Wechselrichter von Balkonkraftwerken müssen in Deutschland mit einem Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) versehen sein. Dieses Relais trennt das Kraftwerk bei Störungen vom Stromnetz und sorgt für Sicherheit.

Stromzähler: Der vorhandene Stromzähler muss perspektivisch mit einer Rücklaufsperre ausgestattet sein oder durch einen digitalen Zähler ersetzt werden. Allerdings gibt es großzügige Übergangsregelungen, zudem muss vor allem der Netzbetreiber aktiv werden.

Steckdose: Zum Anschluss sind Standard-Schutzkontaktstecker und spezielle Wieland-Steckdosen zugelassen, die sich im besten Fall im Außenbereich befinden. Wieland-Steckdosen müssen von einem Fachbetrieb installiert werden.

Installationsort: Die Module dürfen auf Balkonen, Terrassen, vertikal an der Wand, in Gärten oder auch auf Flachdächern angebracht werden, solange sie sicher befestigt sind und keine Gefahr für Dritte darstellen.

Welche Faktoren beeinflussen den Ertrag von Balkonkraftwerken?

Der reale Energieertrag eines Balkonkraftwerks hängt von mehreren Faktoren ab. Darunter sind unter anderem der Standort, die Neigung sowie Ausrichtung der Module sowie ihre mögliche Verschattung durch Bäume und Gebäude. Dazu kommt die insgesamt vorhandene Modulleistung: Bei einem 800-Watt-Wechselrichter kann es sich nämlich lohnen, (deutlich) mehr als 800 Wp in Modulleistung aufzustellen. Auf diese Weise lässt sich die Auslastung des Wechselrichters bei ungünstigeren Lichtverhältnissen, zum Beispiel in den Morgen- und Abendstunden, verbessern. Bei optimaler Sonneneinstrahlung gehen dann allerdings Teile der Leistung verloren.

Das sind typische Einflussfaktoren auf die Leistung von Balkonkraftwerken:

Standort und Ausrichtung: Die geografische Lage in Deutschland sowie die Ausrichtung der Module (idealerweise nach Süden) beeinflussen den Ertrag maßgeblich.

Neigungswinkel: Der optimale Neigungswinkel liegt zwischen 25 und 35 Grad. Im Winter kann aufgrund des dann niedrigen Sonnenstands auch ein deutlich steilerer Winkel für mehr Ertrag sorgen.

Verschattung: Bereits eine teilweise Verschattung der Panels kann den Ertrag erheblich reduzieren, weil die Solarzellen eines Moduls miteinander verschaltet sind, es entsteht somit eine Art Energiestau.

Modulleistung: Je höher die installierte Leistung der Solarmodule, desto höher der potenzielle Ertrag – logisch.

Jahreszeit: Im Sommer ist der Ertrag deutlich höher als im Winter, in den Monaten April bis September werden circa 70% der Energie erzeugt. An komplett bewölkten, düsteren Tagen im Dezember oder Januar kommt leider fast kein Sonnenstrom im Haushalt an.

Macht der Modul-Wirkungsgrad den Unterschied?

Die Leistungsfähigkeit eines Balkonkraftwerks hängt außerdem maßgeblich von der Qualität und Technologie der Solarmodule ab. Die gängigsten Modultypen unterscheiden sich teils spürbar in Leistung, Platzbedarf und Preis. Monokristalline Module stellen bei den allermeisten Solarmodulen den derzeitigen technischen Standard dar. Besonders effizient sind hier die sogenannten TopCon-Module (Tunnel Oxide Passivated Contact), die Wirkungsgrade von bis zu 24 Prozent erreichen. Bei dieser Bauweise werden elektrische Verluste durch eine spezielle Passivierungsschicht reduziert. Sie bieten besonders bei hohen Temperaturen erkennbare Leistungsvorteile gegenüber herkömmlichen Modulen.

Eine interessante Option für Balkonkraftwerke sind außerdem bifaziale Module, die Sonnenlicht von beiden Seiten nutzen können. Bei optimaler Installation mit reflektierendem Untergrund können sie so bis zu 30 Prozent mehr Ertrag liefern. Allerdings benötigen sie für maximale Effizienz einen gewissen Abstand zur Aufstellfläche, was in der Praxis oft sehr schwer möglich ist. Die Qualität der Module hat auch einen direkten Einfluss auf Lebensdauer und Degradation – hochwertige Module verlieren jährlich nur etwa 0,5 Prozent ihrer Leistung, während günstigere Varianten mit 0,8 bis 1,0 Prozent deutlich schneller an Leistung einbüßen können.

Diesen Ertrag bringen Balkonkraftwerke in Deutschland unter optimalen Bedingungen

Im Jahresmittel unterscheiden sich die Sonnenstunden zwischen Nord- und Süddeutschland zwar nicht dramatisch, aber doch signifikant. Dies schlägt sich entsprechend auch im Ertrag der Balkonkraftwerke wieder. Ein grober Überblick sieht so aus:

Norddeutschland: 750 bis 850 kWh bei einem Balkonkraftwerk mit 800-Watt-Wechselrichter und 1.000 Wp installierter Leistung

Mitteldeutschland: 850 bis 950 kWh bei einem Balkonkraftwerk mit 800-Watt-Wechselrichter und 1.000 Wp installierter Leistung

Süddeutschland: 900 bis 1.100 kWh bei einem Balkonkraftwerk mit 800-Watt-Wechselrichter und 1.000 Wp installierter Leistung

Balkonkraftwerke: So den Eigenverbrauch optimieren

Der Nutzen eines Balkonkraftwerks hängt aber nicht nur vom Ertrag, sondern auch entscheidend vom Eigenverbrauchsanteil ab. Je mehr des selbst erzeugten Stroms direkt verbraucht wird, desto höher ist die Einsparung insgesamt – zumindest wenn nicht vorübergehend ein alter Ferraris-Stromzähler noch seinen Dienst tut. Um den Eigenverbrauch zu maximieren, bieten sich folgende Strategien an:

Verbrauchsverhalten anpassen: Große Stromverbraucher wie Waschmaschine oder Geschirrspüler möglichst tagsüber bei Sonnenschein betreiben – wenn man nicht zu Hause ist, klappt das recht komfortabel per Timer-Funktion.

Grundlastverbraucher: Geräte mit konstantem Stromverbrauch wie Kühlschrank, Router oder Aquarienpumpen profitieren besonders vom Strom aus dem Balkonkraftwerk.

Speicherlösungen: Kleine Batteriespeicher für Balkonkraftwerke gibt es bereits von vielen Herstellern, sie können den Eigenverbrauchsanteil deutlich erhöhen. Nachteil: Diese Akkus sind noch relativ teuer, allerdings fällt – wie bei den Solarmodulen selbst – auch hier aktuell der Preis. Zudem sind auch die Stromspeicher derzeit von der Mehrwertsteuer befreit.

Wirtschaftlichkeit und Amortisierung

Die Wirtschaftlichkeit eines Balkonkraftwerks führt all diese Faktoren zusammen: Obwohl grundsätzlich gilt, dass sich ein Balkonkraftwerk über die Jahre immer lohnt, wenn es nicht komplett gen Norden ausgerichtet ist, sollten Modulleistung, Ertrag und Verbrauch zusammenpassen, damit sich die Anschaffung möglichst rasch rentiert. Auch der Strompreis spielt dabei eine wichtige Rolle – je höher der Preis des Versorgers ist, desto eher rechnet sich auch ein Balkonkraftwerk.

Anschaffungskosten: Für ein System mit 800-Watt-Wechselrichter und etwa 1.000 Wp Modulleistung liegen die Kosten je nach Anbieter, Versand-Pauschale und Lieferumfang (mit Halterung oder ohne) derzeit zwischen 300 und 600 Euro. Systeme mit 2.000 Wp sind entsprechend teurer, kosten aber nicht das Doppelte.

Strompreis: Je höher der persönliche Strompreis, desto schneller amortisiert sich die Anlage. Bei einem Preis von günstigen 30 Cent pro Kilowattstunde spart jede selbst produzierte und verbrauchte Kilowattstunde Ökostrom eben genau diesen Betrag.

Eigenverbrauchsanteil: Nur der selbst verbrauchte Strom führt zu direkten Einsparungen, eine Einspeisevergütung wie sie bei großen PV-Anlage an der Tagesordnung ist, lohnt sich bei Balkonkraftwerken in der Regel nicht.

Lebensdauer: Hochwertige Module haben laut Hersteller eine Lebensdauer von 20 bis 25 Jahren, Wechselrichter halten typischerweise bis 15 Jahre durch – während dieser Zeit fallen im Normalfall keine Reparaturen und nur sehr geringe Wartungskosten an.

Eine Beispielrechnung:

Anschaffungskosten: 400 Euro

Leistung: 1.000 Wp

Jahresertrag: 900 kWh (Standort Mitteldeutschland)

Eigenverbrauchsanteil: 50 Prozent

Strompreis: 0,40 Euro pro kWh

Jährliche Einsparung: ca. 180 Euro

Amortisierungszeitraum: ca. 2,2 Jahre

Bei steigenden Strompreisen verkürzt sich die Amortisationszeit entsprechend. Nach vollständiger Amortisation erzeugt das Balkonkraftwerk dann praktisch kostenlosen Strom. Auch wer gelegentlich mit Verschattungen leben muss und vielleicht nur 600 bis 700 Kilowattstunden erzeugt, der landet voraussichtlich bei einem Amortisationszeitraum von vier Jahren. Das ist immer noch wenig im Vergleich zur erwartbaren Lebensdauer eines Balkonkraftwerks.

Fazit: So viel Etrag liefert ein Balkonkraftwerk

Balkonkraftwerke stellen einen niederschwelligen Einstieg in die eigene Stromerzeugung dar und können trotzdem einen beträchtlichen Beitrag zur Energiewende leisten. Je nach Standort liefern die kompakten Mini-Solaranlagen bis zu 1.100 kWh Strom im Jahr – entlasten die jährliche Stromrechnung also spürbar, selbst wenn man 30 bis 50% des grünen Strom verschenkt. Mit durchschnittlichen Anschaffungskosten zwischen 400 und 800 Euro amortisiert sich ein Balkonkraftwerk je nach Standort und Nutzungsverhalten innerhalb von zwei bis vier Jahren. Über die gesamte Lebensdauer betrachtet, erwirtschaftet es sogar ein Vielfaches seiner Anschaffungskosten als Ersparnis auf der Stromrechnung.

Das könnte Sie auch interessieren ...