Wärmepumpe im Altbau: Chancen und Grenzen

Eine Wärmepumpe im Altbau kann die beste Lösung sein – wenn die Voraussetzungen stimmen. Erfahren Sie, worauf es bei Dämmung, Heizflächen und Vorlauftemperatur ankommt, damit die moderne Heizung wirtschaftlich und effizient arbeitet.

- Technische Voraussetzungen für eine Wärmepumpe im Altbau

- Wärmepumpen-Optionen im Altbau

- Wärmepumpen-Einbau: Flächenheizungen ergänzen oder nachrüsten

- Wirtschaftlichkeit & Effizienz der Wärmepumpe im Altbau

- Kosten, Chancen und Probleme von Wärmepumpen im Altbau

- Kosten einer Wärmepumpe im Altbau: Anschaffung und Betrieb

- Kosten-Vergleich mit Gas- oder Ölheizung

- Förderung von Wärmepumpen im Altbau

- Fazit zur Wärmepumpe im Altbau: Ist möglich, muss aber gut geplant werden

Schon vor der 2023er Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) war klar: Altbauten stellen besondere Anforderungen an die Heiztechnik. Viele dieser Gebäude wurden zu einer Zeit errichtet, als Energieeffizienz eine sehr geringe Rolle spielte. Dicke Wände ohne Dämmung, einfach verglaste Fenster, kaum gedämmte Dächer oder alte Heizkörper prägen noch heute zahlreiche Bestandsgebäude. Eine Wärmepumpe, die ihre Stärke vor allem bei niedrigen Vorlauftemperaturen und einer gut gedämmten Gebäudehülle ausspielt, hat es hier schwerer als im modernen Neubau.

Gleichzeitig gilt: Auch im Altbau ist der Umstieg auf eine Wärmepumpe prinzipiell möglich – und in vielen Fällen sogar sinnvoll. Entscheidend sind die Rahmenbedingungen und Vorkehrungen: Je nach Dämmstandard, dem Weg der Hitzeverteilung (Heizkörper vs. Flächenheizung) sowie dem Wärmebedarf (Stichwort: Heizlastberechnung) kann eine Wärmepumpe effizient arbeiten oder an ihre Grenzen stoßen. Wer den Einsatz im Altbau plant, der sollte also zunächst genau prüfen beziehungsweise prüfen lassen, welche Voraussetzungen gegeben sind und ob bauliche Anpassungen nötig sind.

Technische Voraussetzungen für eine Wärmepumpe im Altbau

Ob eine Wärmepumpe im Altbau effizient arbeiten kann, hängt maßgeblich von den baulichen Gegebenheiten ab. Entscheidend sind zuallererst der Dämmzustand, die Art der Wärmeverteilung sowie die daraus resultierende, erforderliche Vorlauftemperatur. Aber auch die Eignung der Böden für eine Fußbodenheizung oder Dämm-Optionen, die aus der Beschaffenheit der Gebäudehülle resultieren, können eine Rolle spielen.

Gebäudehülle & Dämmung

Es klingt wie ein Binsenweisheit, kann beim Thema Heizen aber nicht oft genug erwähnt werden: Je besser ein Haus gedämmt ist, desto weniger (Heiz-)Wärme geht verloren – und desto geringer ist demnach auch die Heizlast. In unsanierten Altbauten mit sehr schlechten Dämmwerten kann der Wärmebedarf so hoch sein, dass die Wärmepumpe unverhältnismäßig viel Strom verbraucht. Eine energetische Sanierung, etwa durch neue Fenster mit Dreifachverglasung, eine Untersparrendämmung im Dach oder eine nachträgliche EPS-Fassadendämmung sind deshalb oft Voraussetzung oder zumindest sehr sinnvoll, um die Effizienz der Wärmepumpe zu sichern.

Heizflächen

Wärmepumpen arbeiten dann besonders wirtschaftlich, wenn sie die Wärme über große Flächen abgeben können. Flächenheizungen ermöglichen niedrige Vorlauftemperaturen und schaffen damit ideale Bedingungen. Damit ist nicht nur die den allermeisten seit Jahrzehnten bekannte Fußbodenheizung gemeint: Die Heizschleifen von Flächenheizungen können auch an Zimmerwänden – am besten werden hier direkte Außenwände gewählt –, an Schrägen oder an der Decke angebracht werden.

Klassische Heizkörper dagegen benötigen meist hohe Vorlauftemperaturen, was die Effizienz reduziert. In vielen Altbauten lassen sich alte Rippenheizkörper aber gegen moderne, flächenmäßig größere Modelle tauschen (oder ergänzen), sodass sich die Wärmepumpe trotzdem sinnvoll einsetzen lässt. In jedem Fall sind aber eine Analyse der Gebäudehülle und der Dämmwerte sowie eine anschließende Heizlastberechnung im Vorfeld notwendig – solche Dienstleistungen werden von Energieeffizienz-Beratern angeboten, können unter Umständen aber auch vom örtlichen Heizungsbauer durchgeführt werden.

Vorlauftemperaturen

Die Vorlauftemperatur bezeichnet die Temperatur, mit der das Heizwasser in die Heizkörper oder die Flächenheizung fließt. Während moderne Häuser meist mit 30 bis 40 Grad auskommen, benötigen unsanierte Altbauten häufig bis zu 60 oder 70 Grad. Jedes zusätzliche Grad kostet Effizienz – daher ist die Absenkung der nötigen Vorlauftemperatur einer der wichtigsten Hebel, um eine Wärmepumpe in Bestandsgebäuden wirtschaftlich betreiben zu können.

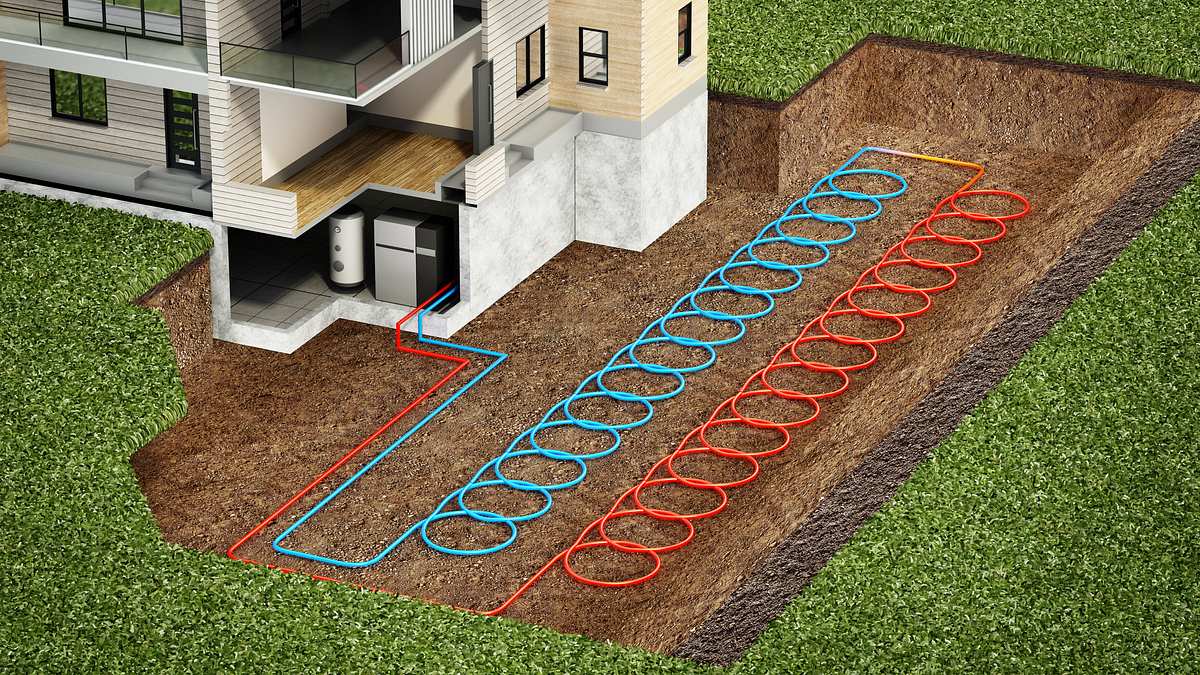

Wärmepumpen-Optionen im Altbau

Wer ein älteres Bestandsgebäude mit einer modernen Wärmepumpe ausstatten möchte, der sollte nicht nur möglichst viele Infos über die Dämmung der Immobilie zusammentragen, sondern auch grundsätzlich verschiedene System-Optionen berücksichtigen.

Luft-Wasser-Wärmepumpen

Derzeit stellen Luft-Wasser-Wärmepumpen klar den Löwenanteil aller verbauten Wärmepumpen dar, deutlich vor Luft-Luft-Geräten oder Erdwärmepumpen. Diese Variante nutzt die Außenluft als Wärmequelle und überträgt die daraus entzogene Energie auf Wasser, das die Heizelemente erhitzt. Sie ist vergleichsweise einfach zu installieren und benötigt keinen Erdbohrer oder Grundwassernutzung. Allerdings sinkt die Effizienz der Luft-Wasser-Wärmepumpe bei sehr niedrigen Außentemperaturen, was in unsanierten Altbauten zu höheren Stromkosten führen kann.

Hochtemperatur-Wärmepumpen

Wenn in einem Altbau bestehende Heizkörper nicht durch ein Flächenheiz-System ersetzt werden können, kommt die Option einer Hochtemperatur-Wärmepumpe ins Spiel. Die setzt prinzipiell auf denselben Mechanismus, arbeitet aber mit einer stärkeren Verdichtung und erreicht so besonders hohe Vorlauftemperaturen. So können diese Wärmepumpen auch klassische Heizkörper effizient betreiben – indem sie Vorlauftemperaturen von 60 bis 70 Grad Celsius oder sogar noch höher erreichen. Der Wirkungsgrad ist bei diesen Modellen jedoch geringer als bei Standardgeräten.

Hybridlösungen

Eine Kombination aus Wärmepumpe und einer bestehenden Gastherme oder einem Ölkessel kann sinnvoll sein, wenn in einem Altbau die Dämmung generell unzureichend ist und daher zu Spitzenzeiten ein sehr hoher Wärmebedarf besteht. Die Wärmepumpe deckt den Grundbedarf, während der konventionelle Kessel bei besonders kalten Tagen einspringt oder für Warmwasser im Haus genutzt wird. Im Übrigen setzen manche Luft-Wasser-Wärmepumpen-Systeme auch auf elektrische Zusatz-Heizmodule, die im Fall von sehr niedrigen Außentemperaturen einspringen können.

Auch bei für die Zukunft geplanten Sanierungen der Gebäudehülle oder der Fenster kann eine Hybridlösung aus (alter) Gas- bzw. Ölheizung und einer Wärmepumpe sinnvoll sein – sinnvoller als eine Überdimensionierung der Wärmepumpe, die dann besonders ineffizient arbeitet, wenn das Haus in einigen Jahren einen geringeren Energiebedarf hat.

Wärmepumpen-Einbau: Flächenheizungen ergänzen oder nachrüsten

Je nach Wohnfläche, baulichen Voraussetzungen und natürlich dem finanziellen Spielraum für Sanierungsmaßnahmen, können Flächenheizungen installiert beziehungsweise nachgerüstet werden. Dafür eignen sich neben der klassischen Fußbodenheizung auch Flächenheizungen, die an der Wand, der Decke oder an Zimmerschrägen sitzen. Die Heizschlaufen können in Stecksysteme aus EPS und Aluminium verbaut werden oder in Kombination mit einer Lehmschicht an die Wände gebracht werden.

Auch ist es selbstverständlich möglich, Flächenheizungen durch Heizkörper zu ergänzen, also zum Beispiel das große Wohnzimmer mit einer Flächenheizung auszustatten, in der Küche aber neben der Einbauküche nur einen Wand-Heizkörper zu haben. Generell sorgt die große Fläche von Boden- oder Wandheizungen dafür, dass trotz niedriger Vorlauf-Temperaturen viel Wärme an die Räume abgegeben werden kann.

Vor dem Einbau einer Flächenheizung empfiehlt es sich, eine Heizlastberechnung durchführen zu lassen. Diese gibt dann in Abhängigkeit von Raumgrößen und den U-Werten der Wände (Wärmedurchgangskoeffizient) an, wie viel Heizpower pro Raum benötigt wird. Diese Wärmemenge wird ganz klassisch in Watt oder Kilowatt angegeben und dient dann als Berechnungsgrundlage, um die benötigte Boden- oder Wandfläche für eine Flächenheizung zu ermitteln. Im Fall einer Wandheizung ist es besonders vorteilhaft, diese nicht an innenliegenden Wänden, sondern direkt an den Wänden der Gebäudehülle anzubringen.

Wirtschaftlichkeit & Effizienz der Wärmepumpe im Altbau

Je schlechter ein Gebäude gedämmt ist, desto mehr Heizenergie wird benötigt, um in den kalten Monaten eine behagliche Innentemperatur in den Räumen zu erreichen. Eine Wärmepumpe muss dann mit höheren Vorlauftemperaturen arbeiten und verbraucht logischerweise entsprechend mehr Strom. Das kann die Betriebskosten im Vergleich zu einem gut gedämmten Neubau deutlich erhöhen. Wie hoch die Stromrechnung aufgrund einer Wärmepumpe im Altbau tatsächlich ausfallen kann, lässt sich aufgrund der sehr individuellen Lebens- und Wohnraumsituationen leider nicht pauschal sagen.

COP und Jahresarbeitszahl (JAZ)

Die Effizienz einer Wärmepumpe wird über den sogenannten Coefficient of Performance (COP) und die Jahresarbeitszahl (JAZ) angegeben. Während im Neubau Werte von vier und mehr erreichbar sind (das bedeutet: 1 kWh Strom erzeugt 4 kWh Wärme), liegt die JAZ im unsanierten Altbau oft nur bei zwei bis drei. Damit steigen die laufenden Kosten und der Betrieb einer Wärmepumpe im Altbau kann unter Umständen zur Kostenfalle werden.

Amortisation einer Wärmepumpe

Eine Wärmepumpe ist in der Anschaffung grundsätzlich teurer als eine Gas- oder Ölheizung – kostet aber zum Glück kein Vielfaches von klassischen Heizungen. Die Investition amortisiert sich vor allem dann, wenn:

ein Gebäude bereits saniert oder teilmodernisiert ist,

auch günstiger Strom nutzbar ist (z. B. über Photovoltaik),

Fördermittel in Anspruch genommen werden.

Ohne begleitende Sanierungsmaßnahmen kann sich die Amortisationszeit der Kosten für den Einbau einer Wärmepumpe im Altbau deutlich verlängern. Trotzdem bleibt die Technologie langfristig attraktiv, da fossile Brennstoffe perspektivisch teurer werden.

Kosten, Chancen und Probleme von Wärmepumpen im Altbau

Bei der Nachrüstung einer Wärmepumpe im Altbau zeigt sich schnell, dass es nicht nur um die Heizung selbst geht. Platzprobleme im Vorgarten, die Lautstärke der Außeneinheit in dicht bebauten Wohngebieten oder schlichtweg zu kleine Heizkörper können den Betrieb erschweren. Zudem hängen viele Faktoren, die die Machbarkeit einer Wärmepumpenheizung im Altbau beeinflussen, trotz der KfW-Fördermaßnahmen vom finanziellen Spielraum ab: Die Nachrüstung mit Flächenheizsystemen, der Einbau neuer Heizkreisverteiler oder das Dämmen der Gebäudehülle führen schnell zu Kostenpunkten im fünfstelligen Bereich.

Teile dieser Arbeiten lassen sich von ambitionierten Heimwerkern erledigen, andere Arbeiten sollten besser von Profis übernommen werden. Gerade der Fenstertausch oder die nachträgliche Montage einer Außendämmung mit EPS oder Steinwolle sind handwerklich anspruchsvoll, weil hier Kältebrücken drohen. Gleiches gilt für die Anbringung einer Untersparrendämmung, gegebenenfalls in Verbindung mit einer grundsätzlichen Dachsanierung. Manche ältere Immobilien eignen sich zudem für eine sogenannte Zwischenwand-, Kern- oder Einblasdämmung – nämlich dann, wenn beim Bau der Immobilie zweischaliges Mauerwerk zum Einsatz kam.

Grundsätzlich empfiehlt es sich, die Wärmepumpe auf Basis einer Heizlastberechnung zu planen. Wird die Wärmepumpe passend zur Gebäudegröße und den Dämmwerten der Gebäudehülle dimensioniert und mit ausreichend großen Heizflächen kombiniert, dann läuft sie effizient – auch im Altbau. In teil- oder vollsanierten Häusern ist der Stromverbrauch meist so niedrig, dass die Wärmepumpe schon jetzt günstiger im Betrieb ist als eine konventionelle Heizung, langfristig zudem klimafreundlicher und unabhängiger von fossilen Brennstoffen.

Kosten einer Wärmepumpe im Altbau: Anschaffung und Betrieb

Die oft genannten 15.000 bis 35.000 Euro Gesamtkosten für die Ausstattung mit einer Wärmepumpe ergeben sich aus mehreren Einzelposten. Ein Beispiel für ein typisches Einfamilienhaus:

Wärmepumpe selbst (Gerät): je nach Hersteller und Leistung ca. 8.000 bis 14.000 Euro. Gängige Modelle von bekannten Marken wie Buderus, Viessmann, Vaillant oder Bosch liegen in dieser Größenordnung.

Warmwasserspeicher: für die Trinkwasserbereitung ca. 1.500 bis 3.000 Euro.

Pufferspeicher: zur Optimierung des Betriebs ca. 1.000 bis 2.500 Euro.

Elektroarbeiten / Anpassung Zählerschrank: ca. 1.000 bis 2.000 Euro.

Fundament und Erdarbeiten: für die Außeneinheit im Vorgarten 1.500 bis 3.500 Euro. Enthalten sind Betonplatte, Grabungsarbeiten für Vor- und Rücklaufleitungen sowie eine eventuelle Kernbohrung ins Gebäude.

Installation und Montage: Arbeitszeit, Hydraulik-Anpassungen, Einbindung ins Heizsystem, ca. 4.000 bis 8.000 Euro.

Gerade der letzte Punkt kann sich je nach Zustand der Immobilie unter Umständen erheblich unterscheiden: Während der Ausbau der alten Gastherme oder das Demontieren von betagten Heizkörpern im Normalfall nicht teuer ist, können das Verlegen neuer Leitungen oder die Installation von Heizkreisverteilern ins Geld gehen.

Zusatzkosten bei der Wärmepumpe im Altbau

Zusatzkosten können an mehreren Stellen entstehen, zum Beispiel wenn Heizkörper vergrößert oder Flächenheizungen ergänzt werden müssen (ca. 300 bis 1.000 Euro pro Heizkörper). Auch Dämm-Maßnahmen oder neue Fenster fallen nicht direkt unter den Kostenpunkt Wärmepumpe, sind aber entscheidend für die Effizienz.

Wichtig an dieser Stelle: Nicht alle diese Kostenpunkte kommen auf jeden künftigen Wärmepumpen-Besitzer im Altbau zu – für eine größtmögliche Planungssicherheit bei diesem Projekt ist es aber sinnvoll, wenn man im Vorfeld wenigstens einmal davon gehört hat.

Kosten-Vergleich mit Gas- oder Ölheizung

Eine neue Gastherme in ein altes Bestandsgebäude einzubauen, ist ein Stück günstiger – inklusive Einbau kostet sie meist zwischen 8.000 und 15.000 Euro. Eine moderne Ölheizung kann etwas höher liegen, zwischen 10.000 bis 18.000 Euro. Basis für die Höhe der Summen ist dafür natürlich, dass ein Gasanschluss, bestehende Leitungen und Heizkörper sowie im Falle der Ölheizung auch der bereits bestehende Öltank weitergenutzt werden.

Beide Systeme ziehen zusätzlich laufende Kosten nach sich – vor allem für den fossilen Brennstoff selbst, aber auch für die Wartung. Zudem sind sie langfristig von steigenden CO₂-Preisen und möglichen politischen Einschränkungen betroffen.

Förderung von Wärmepumpen im Altbau

Die Bundesregierung unterstützt den Einbau von Wärmepumpen seit dem Jahr 2024 über die Förderbank KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Das BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) übernimmt hingegen nur noch Zuschüsse für Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle oder Heizungsoptimierungen, nicht mehr für den Heizungstausch selbst.

Für den Tausch einer alten Heizung gegen eine Wärmepumpe gelten derzeit folgende KfW-Fördersätze:

Grundförderung: 30 Prozent der Investitionskosten

Klimageschwindigkeits-Bonus: +20 Prozent (wenn eine Öl-, Kohle-, Gas- oder Nachtspeicherheizung ersetzt wird, die mindestens 20 Jahre alt ist)

Einkommensbonus: +30 Prozent (für Eigentümer mit zu versteuerndem Haushalts-Jahreseinkommen bis 40.000 Euro)

Effizienzbonus: +5 Prozent (wenn eine Wärmepumpe mit natürlichen Kältemitteln eingesetzt wird)

Selbst wenn man die Voraussetzungen für alle Boni erfüllt (und man so theoretisch auf eine Summe von maximal 85 Prozent kommt), sind die Zuschüsse generell bei 70 Prozent gedeckelt. Förderfähig sind dabei Investitionskosten bis zu 30.000 Euro pro Wohneinheit. Die reale maximale Fördersumme, die man vom Staat bekommt, beträgt damit 21.000 Euro. Haushalte, die nicht unter das Limit für den Einkommensbonus fallen, landen bei 55 Prozent von 30.000 Euro. Für sie beträgt die maximale Fördersumme derzeit also 16.500 Euro.

Wer den Heizungstausch mit weiteren Sanierungsmaßnahmen kombiniert (zum Beispiel durch Dämmung, die Installation einer Lüftungsanlage oder neue Fenster), kann die Summe weiter erhöhen. Grundlage hierfür ist ein individueller Sanierungsfahrplan (iSFP), der zusätzlich eigene Bonusregelungen bietet und von einem Energieeffizienz-Berater erstellt wird.

Wichtig zu wissen

Die Boni gelten nur für Eigentümer, die ihr Haus selbst bewohnen! Politisch eingebettet ist die Förderung in das Gebäudeenergiegesetz (GEG). Seit 2024 schreibt es vor, dass jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen muss. Für die meisten Bestandsgebäude ist die Wärmepumpe damit die zentrale Option – andere Technologien wie Holzpellets oder Wärmenetze spielen eine untergeordnete Rolle.

Fazit zur Wärmepumpe im Altbau: Ist möglich, muss aber gut geplant werden

Eine Wärmepumpe kann auch im Altbau sinnvoll sein, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Entscheidend sind eine realistische Heizlastberechnung, ein möglichst niedriger Wärmebedarf durch Dämmung und eine geeignete Wärmeverteilung über Flächenheizungen oder große Heizkörper. Technisch ist vieles machbar – von Luft-Wasser- bis Erdsondenlösungen –, allerdings steigen Aufwand und Kosten je nach Gebäudestand deutlich an.

Mit Gesamtkosten zwischen 15.000 und 35.000 Euro ist der Umstieg eine Investition, die sich dank niedrigerer Energie- und Betriebskosten, staatlicher Förderung und steigender fossiler Energiepreise aber langfristig rechnen kann. Verglichen mit neuen Gas- oder Ölheizungen sind Wärmepumpen zwar teurer in der Anschaffung, dafür bieten sie Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen sowie eine dramatisch bessere Klimabilanz. Wer sorgfältig plant, Fördermöglichkeiten ausschöpft und das Haus technisch vorbereitet, kann auch im Altbau von den Vorteilen einer Wärmepumpe profitieren.

Das könnte Sie auch interessieren ...