Wärmepumpe und Stromverbrauch: Das kostet das Heizen mit Umweltwärme

Wärmepumpen gelten als Schlüssel der Energiewende. Doch wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich – und lohnt sich der Umstieg im Vergleich zu Gas und Öl?

- Wärmewende in Deutschland: Konflikt zwischen Gasheizung und Wärmepumpe

- Wie funktioniert eine Wärmepumpe?

- Varianten im Überblick: Luft-Luft, Luft-Wasser und Erdwärme

- Stromverbrauch einer Wärmepumpe: Grundbegriffe verstehen

- Durchschnittlicher Energiebedarf von Einfamilien- und Reihenhäusern

- Kostenvergleich: Wärmepumpe vs. Gas- und Ölheizung

- Rechenbeispiele: Heizkosten im Praxisvergleich

- Ausblick: Steigende CO₂-Kosten verändern die Wärmepumpen-Rechnung

- Ökologischer Blick: Strommix und CO₂-Bilanz

- Photovoltaik als Schlüssel zur Kostenreduktion bei der Wärmepumpe

- Förderprogramme und Stromtarife für Wärmepumpen

- Wirtschaftlichkeit: Anschaffungskosten und Amortisation

- Zukunftsausblick: Wärmepumpen in der Energiewende

Die Wärmewende sorgt seit Jahren für viele kontroverse Diskussionen an Stamm- und Küchentischen. Politik und Industrie setzen zuletzt stärker auf Wärmepumpen, viele Hausbesitzer fürchten allerdings steigende Stromkosten. Tatsächlich hängen die Betriebskosten einer Wärmepumpe stark von Effizienz, Gebäudezustand und Stromtarifen ab. Dieser Ratgeber zeigt, wie hoch der Verbrauch ausfällt und welche Kosten beim Heizen mit Umweltwärme realistisch sind.

Wärmewende in Deutschland: Konflikt zwischen Gasheizung und Wärmepumpe

Deutschland steht mitten im Umbruch des Wärmemarkts. Im Jahr 2024 wurden rund 712.500 Heizungen verkauft, wobei der Anteil der Wärmepumpen hier bei etwa einem Viertel der Neuinstallationen lag. Der Trend zeigt jedoch klar in Richtung Stromwärme: Förderungen und strengere Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) erhöhen den Druck auf fossile Heizsysteme.

Seit 2024 müssen neue Heizungen im Neubau zu mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen. In Bestandsgebäuden greift die Regel erst nach demVorliegen kommunaler Wärmepläne. Parallel steigen die CO₂-Abgaben auf Gas und Öl kontinuierlich an. Zuschüsse von bis zu 70 Prozent der Investitionskosten – maximal 21.000 Euro – machen den Umstieg attraktiver. Allerdings plant die neue Merz-Regierung eine Reform des GEG, wobei die genaue Ausgestaltung aber noch offen ist.

Wie funktioniert eine Wärmepumpe?

Eine Wärmepumpe arbeitet nach dem umgekehrten Kühlschrankprinzip: Statt Wärme im Innenraum zu entziehen und nach außen abzugeben, entzieht sie der Umgebung Wärme und führt sie dem Haus zu. Herzstück dieses Mechanismus ist ein geschlossener Kältemittel-Kreislauf mit vier Phasen: Verdampfen, Verdichten, Kondensieren und Entspannen. Dabei nimmt das Kältemittel beim Verdampf-Prozess Energie aus einer Quelle wie Luft, Erde oder Wasser auf, wird durch den Verdichter auf ein höheres Temperaturniveau gebracht und kann so das Heizsystem mit nutzbarer Wärme versorgen.

Im Kondensator wird im Anschluss die Wärme an das Heizsystem abgegeben. Nach der Entspannung im Ventil nimmt das Kältemittel im Verdampfer erneut Wärme aus Luft, Erde oder Wasser auf. So lassen sich aus einer Kilowattstunde Strom bis zu vier Kilowattstunden Heizwärme gewinnen – selbst noch bei Außentemperaturen von minus 20 Grad Celsius, allerdings dann mit sinkender Effizienz.

Varianten im Überblick: Luft-Luft, Luft-Wasser und Erdwärme

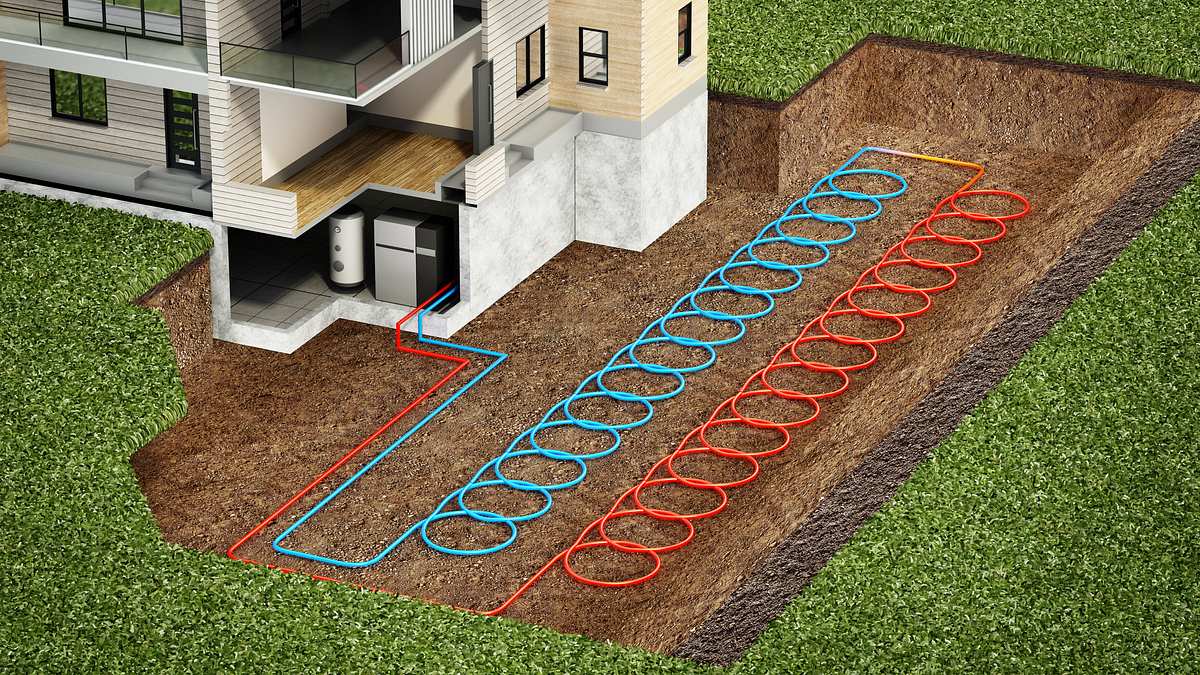

Luft-Wasser-Wärmepumpen dominieren den Markt in Deutschland mit großer Mehrheit. Sie entziehen der Außenluft Wärme und übertragen diese auf das Heizungswasser. Ihre Effizienz sinkt zwar bei sehr niedrigen Außentemperaturen, doch moderne Geräte arbeiten häufig noch bis minus 20 Grad Celsius zuverlässig. Die Installationskosten sind vergleichsweise niedrig, da keine aufwendigen Erdarbeiten erforderlich sind. Luft-Luft-Wärmepumpen heizen hingegen direkt die Raumluft und eignen sich vor allem für gut gedämmte Gebäude ohne klassische Heizkörper oder Fußbodenheizung.

Erdwärmepumpen gelten als besonders effizient, da die Bodentemperaturen ganzjährig relativ konstant sind. Für ihren Betrieb sind jedoch entweder großflächige Erdkollektoren oder eine kostenintensive Tiefenbohrung notwendig. Grundwasser-Wärmepumpen nutzen das konstant temperierte, tiefe Grundwasser als Energiequelle und erzielen ebenfalls sehr hohe Effizienzwerte. Allerdings sind behördliche Genehmigungen unverzichtbar, da der Schutz der Grundwasservorkommen strengen Vorgaben unterliegt. Welche Variante im Einzelfall sinnvoll ist, hängt maßgeblich von Grundstücksgröße, Bauweise und Budget ab.

Stromverbrauch einer Wärmepumpe: Grundbegriffe verstehen

Der Stromverbrauch einer Wärmepumpe richtet sich vor allem nach ihrer Effizienz, die mit verschiedenen Kennzahlen beschrieben wird. Der Coefficient of Performance (COP) gibt das Verhältnis von abgegebener Wärme zu eingesetztem Strom unter definierten Prüfbedingungen an. Ein COP von vier bedeutet, dass aus einer Kilowattstunde Strom vier Kilowattstunden Wärme entstehen. Der Seasonal Coefficient of Performance (SCOP) geht darüber hinaus: Er berücksichtigt Außentemperaturen und Teillastzustände über ein gesamtes Jahr und liefert dadurch realitätsnähere Werte.

In der Praxis wird in Deutschland meist die Jahresarbeitszahl (JAZ) herangezogen, die das Verhältnis von jährlich erzeugter Wärme zum jährlichen Stromverbrauch angibt. Sie bildet die tatsächlichen Betriebsbedingungen ab und ist damit die wichtigste Kennzahl für Wirtschaftlichkeits- und Förderentscheidungen. Moderne Luft-Wasser-Wärmepumpen erreichen JAZ-Werte zwischen drei und vier, Erdwärmepumpen oft Werte über vier. Eine hohe JAZ bedeutet geringere Betriebskosten und eine bessere Klimabilanz – beeinflusst wird sie von der Gebäudedämmung, der Auslegung des Heizsystems und vom Nutzerverhalten.

Durchschnittlicher Energiebedarf von Einfamilien- und Reihenhäusern

Der Wärmebedarf deutscher Wohngebäude hängt stark von Baujahr, Dämmstandard und Wohnfläche ab. Unsanierte Altbauten aus den sechziger und siebziger Jahren benötigen oft zwischen 150 und 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr für Raumwärme. Ein typisches Einfamilienhaus mit 140 Quadratmetern verbraucht somit 21.000 bis 28.000 Kilowattstunden jährlich. In modernisierten Häusern mit verbesserter Dämmung sinkt der Bedarf auf 80 bis 120 Kilowattstunden pro Quadratmeter, was etwa 11.000 bis 17.000 Kilowattstunden entspricht. Reihenhäuser mit geringerer Wohnfläche liegen in der Regel etwas darunter.

Neubauten nach aktuellen Energiestandards kommen mit 30 bis 60 Kilowattstunden pro Quadratmeter aus, was bei einem Einfamilienhaus rund 6.000 bis 8.000 Kilowattstunden bedeutet. Passivhäuser unterschreiten sogar die Marke von 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter deutlich. Diese enormen Unterschiede zeigen, warum eine Wärmepumpe in schlecht gedämmten Altbauten hohe Stromkosten verursachen kann, während sie in effizienten Neubauten sehr wirtschaftlich arbeitet. Die Gebäudehülle entscheidet maßgeblich über den Erfolg einer Wärmepumpeninstallation.

Kostenvergleich: Wärmepumpe vs. Gas- und Ölheizung

Die Energiekosten Mitte 2025 zeigen ein differenziertes Bild der verschiedenen Heiztechnologien. Haushaltsstrom kostet durchschnittlich 38 bis 40 Cent pro Kilowattstunde, während spezielle Wärmepumpentarife teilweise bei 32 bis 35 Cent liegen. Erdgas kostet im Schnitt etwa elf bis zwölf Cent pro Kilowattstunde, hinzu kommt eine CO₂-Abgabe von rund einem Cent. Heizöl bewegt sich umgerechnet zwischen neun und zwölf Cent pro Kilowattstunde plus einer etwas höheren CO₂-Abgabe. Diese Preisrelationen bestimmen maßgeblich die Wirtschaftlichkeit der Heizsysteme.

Wärmepumpen können trotz höherer Strompreise konkurrenzfähig sein, wenn ihre Effizienz stimmt. Bei einer Jahresarbeitszahl von vier liegt die Kilowattstunde Wärme aus der Wärmepumpe bei etwa neun bis zehn Cent – und damit leicht unter den realen Kosten von Gas und Öl. Mit jedem Anstieg der CO₂-Bepreisung verbessert sich die Position der Wärmepumpe weiter. Zusätzlich bieten viele Energieversorger vergünstigte Wärmepumpentarife, die die Wirtschaftlichkeit noch verbessern können.

Rechenbeispiele: Heizkosten im Praxisvergleich

Ein praxisnahes Beispiel verdeutlicht die Unterschiede: Ein Einfamilienhaus mit 20.000 Kilowattstunden Wärmebedarf pro Jahr dient als Referenz. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit einer Jahresarbeitszahl von 3,5 benötigt dafür 5.714 Kilowattstunden Strom. Bei einem Wärmepumpentarif von 33 Cent pro Kilowattstunde ergeben sich jährliche Heizkosten von 1.885 Euro. Eine Gasheizung mit 90 Prozent Wirkungsgrad verbraucht 22.222 Kilowattstunden Gas, was bei 12,5 Cent pro Kilowattstunde (inklusive CO₂-Abgabe) zu Kosten von 2.778 Euro führt. Moderne Geräte haben aber oft einen höheren Wirkungsgrad bis 98 Prozent.

Eine Ölheizung mit ähnlichem Wirkungsgrad kommt bei 22.222 Kilowattstunden und zwölf Cent pro Kilowattstunde auf 2.666 Euro. Die Wärmepumpe bleibt in diesem Szenario somit die günstigere Option. Bei steigenden CO₂-Preisen wächst der Vorteil weiter. Sinkt die Jahresarbeitszahl hingegen auf drei, steigen die Wärmepumpenkosten auf 2.200 Euro und der Kostenvorteil reduziert sich deutlich. Umso wichtiger ist eine fachgerechte Planung und Installation.

Ausblick: Steigende CO₂-Kosten verändern die Wärmepumpen-Rechnung

Auch wenn die Strompreise auf einem hohen Niveau verharren, verschiebt sich die Kostenbilanz voraussichtlich langfristig zugunsten der Wärmepumpe. Der CO₂-Preis im europäischen Emissionshandel und in der nationalen CO₂-Bepreisung steigt kontinuierlich an: Für fossile Brennstoffe beträgt er 2025 rund 55 Euro pro Tonne, was einer Zusatzbelastung von etwa einem Cent pro Kilowattstunde Gas entspricht. Ab 2026 ist eine Preisentwicklung auf 65 Euro vorgesehen, ab 2027 soll der Preis marktbasiert ermittelt werden. Dadurch wird er voraussichtlich aber weiter steigen.

Für Haushalte bedeutet das, dass sich die Gas- und Heizölpreise auch ohne höhere Rohstoffkosten sukzessive verteuern. Bei 130 Euro pro Tonne entspräche die CO₂-Abgabe rund 2,6 Cent pro Kilowattstunde Gas und etwa 3,1 Cent pro Kilowattstunde Öl – ein Aufschlag, der die fossilen Heizkosten um mehrere Hundert Euro pro Jahr erhöhen würde. Wärmepumpen sind von dieser Entwicklung nicht direkt betroffen. Da ihr Stromverbrauch aber über den (zunehmend klimafreundlichen) Strommix gedeckt wird, sind sie mittelbar von der CO₂-Bepreisung abhängig. Dennoch: Selbst wenn Strompreise stabil bleiben oder leicht steigen, wird die Wärmepumpe durch die steigenden CO₂-Abgaben mittel- bis langfristig wirtschaftlich klar im Vorteil sein.

Ökologischer Blick: Strommix und CO₂-Bilanz

Der deutsche Strommix verändert sich spürbar: Im ersten Halbjahr 2025 lag der Anteil erneuerbarer Energien bereits bei rund 61 Prozent – Tendenz weiter steigend. Damit verbessert sich die Klimabilanz von strombetriebenen Heizsystemen wie der Wärmepumpe kontinuierlich. Laut Umweltbundesamt lag der CO₂-Faktor des Strommixes 2024 bei etwa 363 Gramm pro Kilowattstunde. Rechnet man diesen Wert auf eine Wärmepumpe mit einer Jahresarbeitszahl von vier um, ergibt das rund 91 Gramm CO₂ pro Kilowattstunde Wärme. Zum Vergleich: Gasheizungen verursachen etwa 200 Gramm, Ölheizungen sogar rund 270 Gramm pro Kilowattstunde. Schon heute halbieren Wärmepumpen damit die direkten Emissionen fossiler Systeme.

Der Klimavorteil wächst buchstäblich mit jedem zusätzlichen Windrad und jeder neuen Solaranlage. Bis 2030 soll der Anteil erneuerbarer Energien am Strommix auf 80 Prozent steigen. Dieser Wert ist gesetzlich verankert. Dadurch sinkt die CO₂-Intensität des Stroms weiter auf voraussichtlich unter 200 Gramm pro Kilowattstunde ab. Wärmepumpen würden in diesem Fall nur noch etwa 50 Gramm pro Kilowattstunde Wärme verursachen. Nebenbei entstehen vor Ort keine Abgase – ein Pluspunkt für die Luftqualität in dicht besiedelten Wohngebieten.

Photovoltaik als Schlüssel zur Kostenreduktion bei der Wärmepumpe

Die Kombination von Wärmepumpe und Photovoltaik macht Haushalte unabhängiger von schwankenden Energiepreisen. Eine typische Anlage mit zehn Kilowatt Spitzenleistung erzeugt in Deutschland jährlich rund 9.000 bis 11.000 Kilowattstunden Solarstrom – je nach Standort und Ausrichtung. Die Gestehungskosten liegen laut Fraunhofer ISE zwischen 4 und 14 Cent pro Kilowattstunde. Damit ist Solarstrom deutlich günstiger als Haushaltsstrom aus dem Netz, der 2025 im Schnitt bei knapp 40 Cent pro Kilowattstunde liegt. Spezielle Wärmepumpentarife sind zwar günstiger, erreichen aber nicht ansatzweise das Niveau von eigenem Solarstrom.

Allerdings wird nicht jede erzeugte Kilowattstunde selbst verbraucht. Typische Eigenverbrauchsquoten ohne Speicher liegen bei etwa 20 bis 30 Prozent. Mit Batteriespeicher oder intelligenter Steuerung – etwa wenn die Wärmepumpe bevorzugt mittags läuft und Wärme in einem Pufferspeicher bevorratet – kann der Eigenverbrauch auf 40 bis 60 Prozent steigen. Im Idealfall lassen sich so die Heizkosten eines Einfamilienhauses um mehrere Hundert Euro pro Jahr senken. Wer also über den Einbau einer Wärmepumpe nachdenkt, sollte die Dachfläche gleich mit in die Planung einbeziehen.

Förderprogramme und Stromtarife für Wärmepumpen

Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) setzt starke finanzielle Anreize für die Installation einer Wärmepumpe. Der Grundzuschuss beträgt 30 Prozent der förderfähigen Kosten; beim Heizungstausch mit Wärmepumpe sind bis zu 30.000 Euro je Wohneinheit ansetzbar. Mit unter anderem Klimageschwindigkeitsbonus (20 Prozent) und Einkommensbonus (30 Prozent) sind bis zu 70 Prozent Zuschuss möglich – maximal 21.000 Euro pro Wohneinheit. Das reduziert die Anfangskosten deutlich und stützt die in den vorigen Abschnitten gezeigte CO₂-Bilanz zugunsten der Wärmepumpe.

Sogenannte HT/NT-Modelle – das sind Stromtarife mit zwei verschiedenen Preisen pro Kilowattstunde – senken die Kosten in Nebenzeiten, dynamische Tarife orientieren sich an Börsenpreisen und sind besonders günstig, wenn viel Wind- und Solarstrom verfügbar ist. Manche Anbieter werben mit Einsparungen gegenüber dem Grundversorgungstarif. Tatsächlich hängt der Effekt von Tarifmodell, Steuerbarkeit der Anlage und Lastmanagement ab. In Verbindung mit Photovoltaik sinken Kosten und Emissionen zusätzlich.

Wirtschaftlichkeit: Anschaffungskosten und Amortisation

Die Investitionskosten variieren je nach Technologie und Einbausituation. Luft-Wasser-Wärmepumpen liegen inklusive Installation meist bei 20.000 bis 35.000 Euro. Erdwärmepumpen mit Bohrung sowie Grundwasser-Wärmepumpen erreichen oft 35.000 bis 45.000 Euro. Fossile Heizsysteme wirken zunächst günstiger (Gas und Öl grob zwischen 10.000 bis 18.000 Euro), sie verlieren jedoch im Betrieb und werden nicht bezuschusst: Bei den zuvor skizzierten Strom-, Gas- und Ölpreisen, den WP-Tarifen sowie steigenden CO₂-Kosten verschiebt sich die Rechnung zugunsten der Wärmepumpe.

Unter den aktuellen Preisrelationen amortisiert sich eine Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber der Gasheizung typischerweise nach etwa 10 bis 15 Jahren (je nach Gebäude, JAZ, Tarif & Förderung). Photovoltaik-Eigenverbrauch und dynamische Tarife können die Spanne zusätzlich verkürzen; steigende CO₂-Abgaben beschleunigen den Vorteil weiter. Hinzu kommen geringere Wartungskosten und eine Lebensdauer von 20 bis 25 Jahren. Insgesamt zeigt sich: Über die Nutzungszeit rechnet sich die Wärmepumpe in einem vernünftig gedämmten Haus ökonomisch – bei zugleich deutlich besserer Klimabilanz.

Zukunftsausblick: Wärmepumpen in der Energiewende

Die technologische Entwicklung von Wärmepumpen schreitet schnell voran und erweitert ihre Einsatzmöglichkeiten. Natürliche Kältemittel wie Propan (R290) oder CO₂ ersetzen zunehmend synthetische Substanzen mit hohem Treibhauspotenzial. Hochtemperatur-Wärmepumpen erreichen Vorlauftemperaturen von über 70 Grad Celsius und machen damit auch unsanierte Altbauten mit Heizkörpern tauglich. Gleichzeitig erhöhen modulierende Verdichter die Effizienz, indem sie ihre Leistung flexibel an den tatsächlichen Wärmebedarf anpassen und so die Jahresarbeitszahl verbessern.

Politisch bleibt die Wärmepumpe ein zentrales Instrument: Die Vorgänger-Bundesregierung hatte sich das Ziel gesetzt, bis 2030 rund sechs Millionen Anlagen in deutschen Gebäuden zu installieren. Ob die neue Merz-Regierung dieses Ziel in unveränderter Form weiterverfolgt, ist derzeit offen; das langfristige Ziel der Klimaneutralität bis 2045 gilt jedoch weiterhin. Klar ist: Ohne massiven Ausbau von Wärmepumpen, Stromnetzen und erneuerbarer Erzeugung wird die Energiewende nicht gelingen. Die Kopplung von Strom- und Wärmesektor gilt als Schlüssel – und macht die Wärmepumpe zunehmend von der Nischenlösung zur Standard-Heiztechnologie der Zukunft.

Das könnte Sie auch interessieren ...